要理解“API是接口吗”这个问题,首先需要明确“接口”和“API”这两个概念的定义及其关系,从广义上讲,API确实是接口的一种,但并非所有接口都是API,二者既有联系又有区别,深入理解它们的内涵与外延,有助于更好地把握现代软件开发中的技术逻辑。

接口:系统间交互的“通用语言”

在计算机科学中,“接口”是一个广泛的概念,它指的是两个或多个系统、组件或模块之间进行交互的共享边界,这个边界定义了交互的规则、数据格式和调用方式,确保不同部分能够协同工作,而无需了解彼此的内部实现细节,接口的核心作用是“解耦”——让各个独立的部分可以独立开发、测试和维护,通过统一的接口规范进行协作。

接口可以存在于不同层级:

- 硬件接口:如USB接口、HDMI接口,定义了物理设备与数据传输的规范;

- 软件接口:如操作系统提供的系统调用接口(如Windows的API)、编程语言中的函数库接口(如Python的

requests库接口); - 用户接口:如图形用户界面(GUI)的按钮、菜单,是人机交互的边界。

无论哪种接口,其本质都是“约定”:定义“谁提供功能”“谁使用功能”以及“如何使用功能”。

API:软件系统的“专用接口”

API(Application Programming Interface,应用程序编程接口)是接口的一种,特指软件应用程序之间进行交互的接口,它是一组预定义的规则、工具和协议,允许一个应用程序(客户端)请求另一个应用程序(服务端)提供的服务或数据,而无需了解服务端的内部代码实现。

API就像“餐厅的服务员”:客户(应用程序)不需要自己进入厨房(服务端代码)做饭,只需通过服务员(API)点餐(发送请求),厨房按照菜单(API规范)准备菜品(返回数据),最后由服务员将菜品交给客户,这个过程既高效又安全,且客户无需关心厨房的具体运作方式。

API的核心特征包括:

- 封装性:隐藏服务端的实现细节,仅暴露必要的功能;

- 标准化:通过统一的格式(如HTTP请求/响应、数据格式如JSON/XML)进行交互;

- 可复用性:同一API可被多个客户端调用,避免重复开发;

- 扩展性:服务端可通过更新API版本实现功能升级,而客户端按需适配。

API与接口的关系:从属与特化

API与接口的关系可以概括为“API是接口的一种特化形式”。

从外延上看,“接口”的范围更广,涵盖硬件、软件、用户等所有交互边界;而“API”仅限于软件应用程序之间的交互,属于软件接口的子集,USB接口是硬件接口,图形界面是用户接口,它们都不是API;但微信支付提供给商户的支付接口、天气数据服务提供的查询接口,则属于API。

从内涵上看,API更强调“编程”层面的交互规范,它不仅定义了接口的功能和数据格式,还规定了具体的调用方法(如HTTP请求的URL、参数、请求头等),使开发者能够通过代码直接调用,而广义的“接口”可能更侧重“边界”的定义,不一定涉及具体的编程实现(如用户接口的按钮布局是交互规范,但开发者通过事件监听实现点击功能时,才涉及编程接口)。

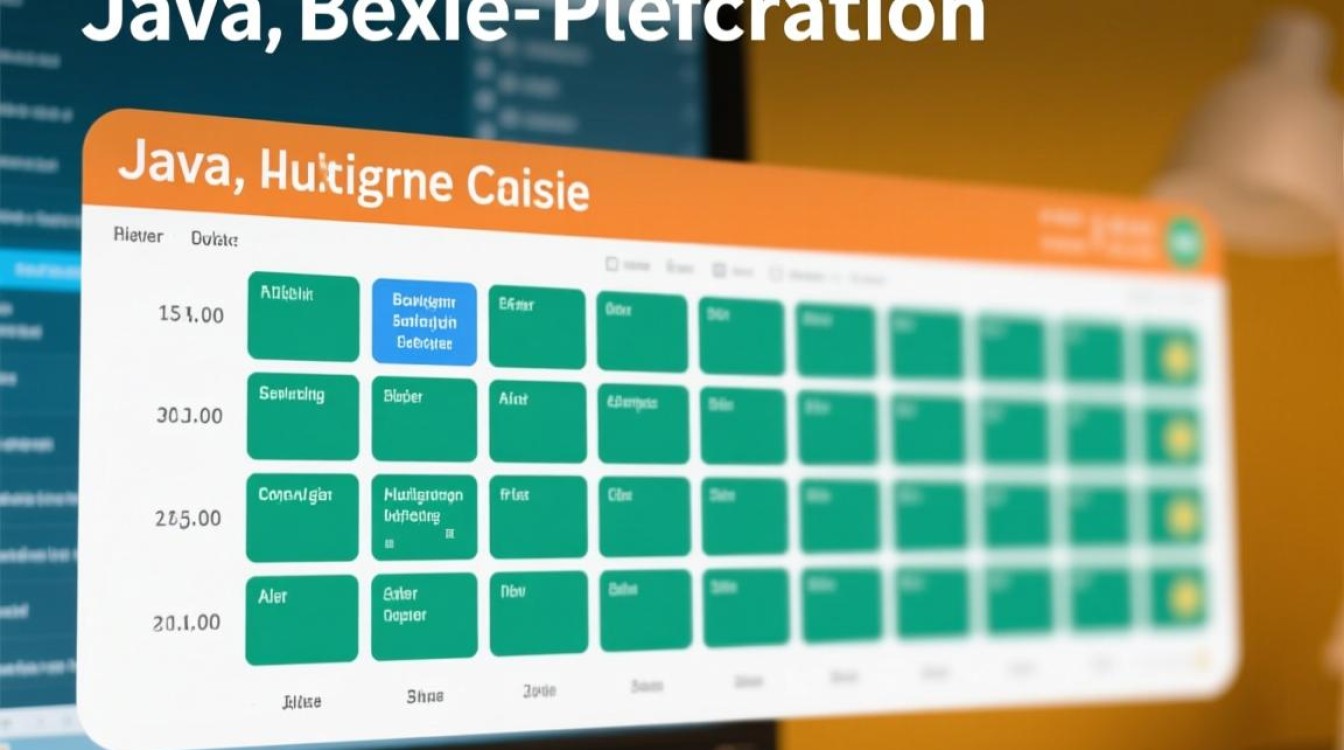

常见API类型与应用场景

为了更直观地理解API的实际作用,以下列举几种常见的API类型及其应用场景:

| API类型 | 定义 | 典型应用场景 |

|---|---|---|

| 开放API(Open API) | 公开提供给开发者使用的API,通常无需授权或仅需简单注册 | 第三方应用集成:如微信登录API、高德地图导航API、微博分享API |

| 私有API(Private API) | 供企业内部系统或组件之间调用的API,不对外开放 | 微服务架构:订单服务调用用户服务获取用户信息,电商平台内部库存管理系统与销售系统对接 |

| 合作伙伴API(Partner API) | 仅限特定合作伙伴使用的API,需通过授权和安全验证 | 企业间数据共享:银行与支付平台对接的转账API、物流公司与电商平台对接的查询API |

| 复合API(Composite API) | 将多个API调用组合成一个请求,用于完成复杂业务逻辑 | 电商下单流程:同时调用商品库存API、用户地址API、支付接口API,一次性完成下单操作 |

API是接口,但不止于“接口”

回到最初的问题:“API是接口吗?”——答案是肯定的,API本质上是软件系统之间交互的接口,遵循接口“定义边界、规范交互”的核心逻辑,API又具有更明确的“编程”属性和“服务化”特征,是现代软件开发中实现系统解耦、功能复用和生态扩展的关键技术。

无论是开放平台提供的开放API,还是企业内部系统的私有API,它们都通过标准化的接口规范,让复杂的软件协作变得简单高效,理解API与接口的关系,不仅能帮助开发者更好地设计系统架构,也能让我们在使用各类应用时,感受到背后“接口化协作”带来的便捷与智能。