虚拟机测试超时是软件开发与测试过程中常见的问题,指虚拟机在执行测试用例时未在预期时间内完成,导致测试流程中断或结果失效,这一问题不仅影响测试效率,还可能掩盖潜在缺陷,因此需要系统分析原因并采取针对性解决策略。

虚拟机测试超时的常见原因

虚拟机测试超时可能涉及硬件资源、软件配置、网络环境及测试用件设计等多个层面,硬件资源不足是首要因素,包括CPU算力受限、内存分配不足、磁盘I/O性能瓶颈等,当虚拟机分配的CPU核心数少于测试任务需求时,多线程测试可能出现排队等待;内存不足则会导致频繁的swap操作,显著降低执行效率,存储性能问题同样突出,尤其是使用传统机械硬盘作为虚拟机存储时,随机读写速度慢可能成为测试瓶颈。

软件配置方面,虚拟机操作系统与测试环境的兼容性问题不容忽视,操作系统版本过旧可能缺少必要的驱动或库支持,而过新的版本则可能与测试工具存在兼容性冲突,虚拟机监控程序(Hypervisor)的配置不当,如资源调度策略不合理、内存过载( ballooning)机制启用等,也会导致虚拟机性能波动,网络延迟是另一关键因素,分布式测试中节点间通信依赖网络质量,网络抖动或带宽不足可能造成测试数据传输超时。

测试用件设计缺陷同样可能导致超时,测试用例逻辑复杂、循环嵌套过深,或存在死循环、资源未释放等问题,均可能使测试陷入无限等待,测试数据量过大或数据处理算法效率低下,也会延长测试执行时间,环境依赖问题同样常见,如测试所需的中间件、数据库等服务启动缓慢或响应异常,可能间接导致测试超时。

虚拟机测试超时的诊断方法

面对测试超时问题,需通过系统化定位逐步缩小排查范围,应监控虚拟机资源使用情况,利用工具如top、htop(Linux)或任务管理器(Windows)实时查看CPU、内存、磁盘及网络指标,若发现某项资源持续处于高负载状态,则需重点优化对应配置,CPU使用率接近100%时,需分析测试用例的并行度是否合理;磁盘I/O等待时间过长时,则应考虑升级存储设备或优化磁盘读写策略。

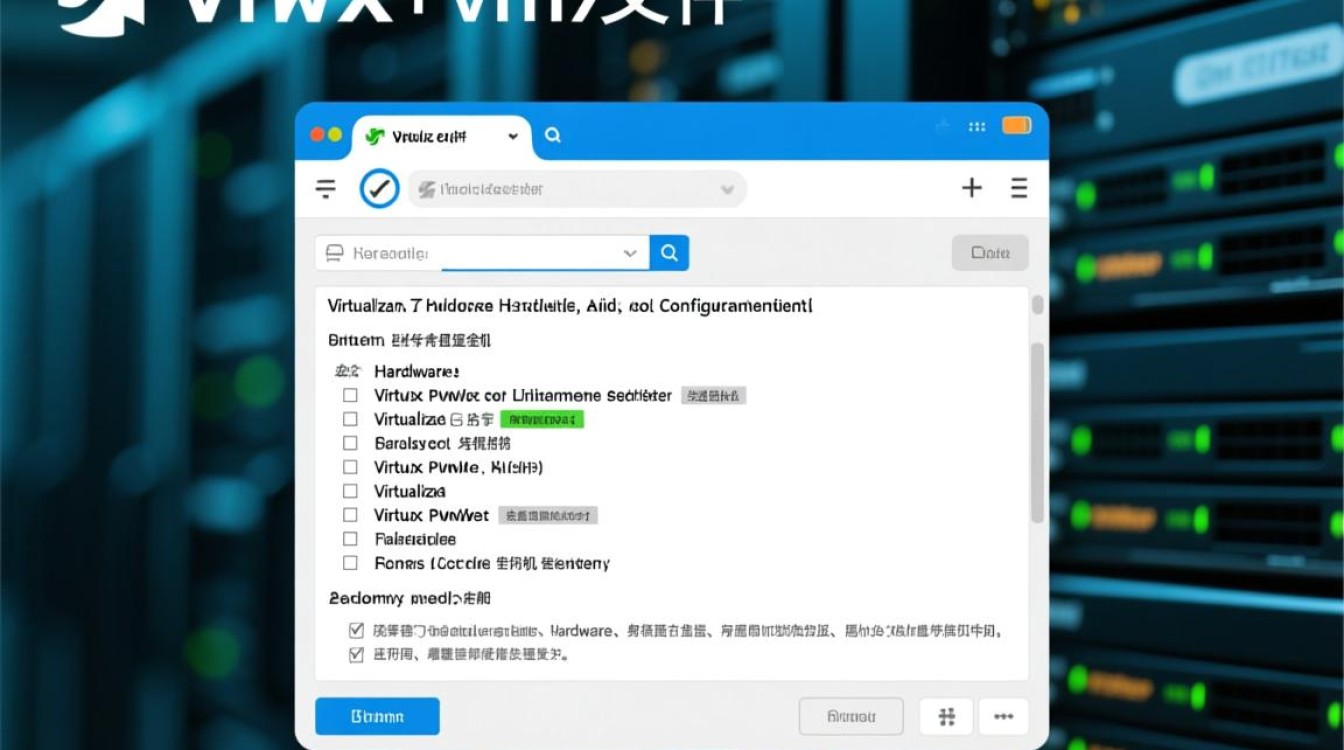

需检查虚拟机监控程序的日志与配置,以VMware为例,可通过vSphere Client查看虚拟机的资源分配历史,确认是否存在资源争用或内存过载现象,对于Kubernetes等容器编排平台,则需使用kubectl top命令监控Pod资源使用情况,并结合事件日志(kubectl describe pod)定位异常原因,网络问题可通过ping、traceroute或iperf等工具测试延迟与带宽,判断是否存在网络瓶颈。

测试用件分析是诊断的核心环节,可通过日志输出、断点调试或性能分析工具(如JProfiler、VisualVM)定位代码中的性能瓶颈,若测试用例涉及数据库操作,需检查SQL查询是否添加了索引、是否存在全表扫描;若涉及文件处理,则需验证文件读写方式是否高效,应验证测试用例的边界条件,避免因异常输入导致逻辑错误。

虚拟机测试超时的优化策略

针对诊断结果,可从资源优化、环境配置、测试用件改进三个维度制定解决方案,资源优化方面,应根据测试需求合理分配虚拟机硬件资源,对于CPU密集型测试,可增加虚拟机CPU核心数或调整CPU亲和性;对于内存密集型任务,则需确保分配足够的内存并禁用swap操作,存储优化可考虑使用SSD替代HDD,或通过RAID技术提升磁盘性能,网络优化可采用更高带宽的网络适配器,或调整虚拟机网络模式(如从NAT改为桥接模式)以减少延迟。

环境配置优化需关注虚拟机监控程序与操作系统的协同,在VMware中可启用内存页面共享(Memory Sharing)或内存压缩(Memory Compression)功能,提高内存利用率;在Linux系统中可通过调整vm.swappiness参数减少swap使用,需确保虚拟机安装的增强工具(如VMware Tools、VirtualBox Guest Additions)以提升硬件兼容性与性能,对于容器化测试环境,可通过资源限制(requests/limits)和节点亲和性策略优化Pod调度。

测试用件改进是解决超时问题的根本途径,可通过以下方式优化测试代码:

- 算法优化:采用时间复杂度更低的算法,避免嵌套循环或递归过深。

- 并行处理:利用多线程或分布式测试框架(如TestNG、JUnit Parallel)提升测试效率。

- 资源管理:确保测试用例执行后及时释放文件句柄、数据库连接等资源。

- Mock与Stub:对依赖服务使用模拟对象,减少外部调用延迟。

- 数据预处理:提前生成或缓存测试数据,避免运行时重复计算。

虚拟机测试超时的预防措施

为避免测试超时问题反复出现,需建立常态化的监控与预防机制,应制定虚拟机资源基线标准,根据测试类型(如单元测试、集成测试、性能测试)明确CPU、内存、存储等资源的最低配置要求,引入自动化监控工具(如Prometheus、Grafana)实时跟踪虚拟机性能指标,设置阈值告警,及时发现潜在问题。

在测试流程管理方面,需实施严格的代码审查与性能测试,在提交测试用例前,通过静态代码分析工具(如SonarQube)检测性能隐患;在CI/CD流水线中集成性能测试阶段,确保测试用例的执行效率符合预期,可建立测试用例性能档案,记录历史执行时间,便于对比分析性能退化问题。

需定期评估测试环境架构的合理性,随着项目迭代,测试需求可能发生变化,需动态调整虚拟机资源配置或引入更高效的测试方案(如容器化测试、云测试平台),通过持续优化,可有效降低测试超时风险,提升软件交付效率。