互联网金融域名备案的重要性与合规要点

互联网金融行业作为数字时代金融创新的重要载体,其健康发展离不开规范化的监管体系,域名备案作为互联网信息管理的第一道关口,对互联网金融企业而言不仅是法定要求,更是保障业务合规、维护用户信任的关键环节,随着监管政策的持续完善,域名备案的规范性与严谨性不断提升,企业需充分理解其核心内涵,确保备案流程与后续运营的合规性。

域名备案的法律基础与监管逻辑

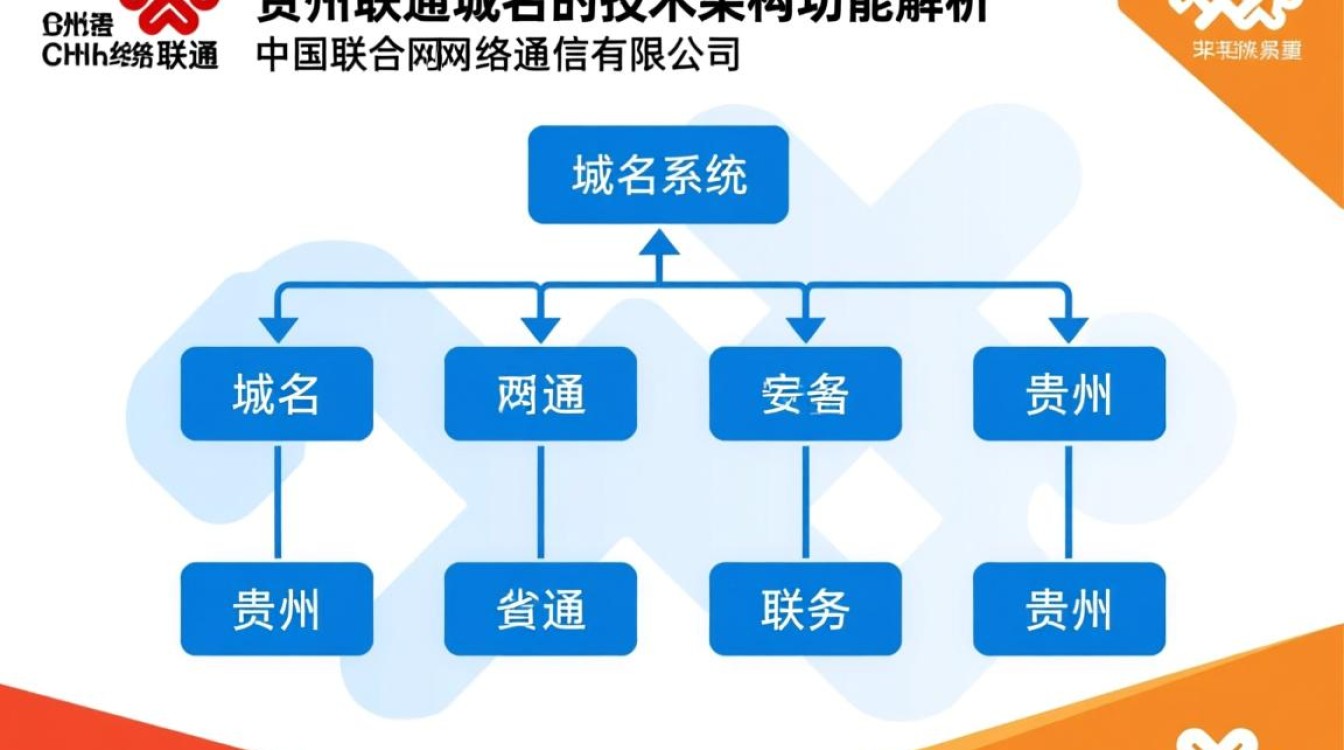

互联网金融域名备案的核心依据源于《网络安全法》《互联网信息服务管理办法》及《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等法规,根据规定,从事互联网金融业务的网站必须通过工信部ICP备案(非经营性互联网信息服务)或ICP许可证(经营性互联网信息服务),且域名备案信息需与工商注册信息、实际经营主体保持一致,这一要求旨在通过域名这一互联网“身份标识”,实现“谁运营、谁负责”的监管目标,从源头防范非法金融活动、虚假宣传及数据泄露风险。

监管逻辑上,域名备案是穿透式监管的起点,监管部门通过备案信息可快速定位运营主体,结合后续的合规检查、技术监测等手段,形成“备案-监测-执法”的全链条管理,对于P2P网贷、第三方支付等业务,若域名备案信息与实际运营主体不符,或存在“一备多站”“挂备”等违规行为,企业将面临警告、罚款甚至业务叫停等处罚。

备案流程中的关键操作要点

互联网金融域名备案需严格遵循“主体资质审核-材料准备-提交备案-审核查验”的流程,其中细节把控直接影响备案效率与合规性。

主体资质审核是首要环节,企业需确保自身具备合法的金融业务资质,如支付业务许可证、融资担保机构经营许可证等,且域名持有者需与工商注册主体完全一致,若涉及多级域名或子网站,需逐一备案,不得遗漏。

材料准备需注重真实性与完整性,核心材料包括企业营业执照(需含“互联网金融服务”等相关经营范围)、法定代表人身份证明、网站负责人信息、服务器租赁协议及域名注册证书等,服务器需满足“境内托管”要求,境外服务器无法完成备案,这一规定旨在保障数据安全与监管可追溯性。

提交与审核阶段,企业需通过工信部备案系统在线提交材料,部分地区金融类网站还需额外提交地方金融监管部门的合规证明,审核周期通常为20个工作日左右,期间需保持通讯畅通,及时补充材料,备案成功后,需在网站首页底部悬挂备案号,并确保可链接至工信部备案查询系统。

备案后的合规管理与风险防范

域名备案并非“一备了之”,企业需建立长效合规管理机制,需定期核对备案信息与实际运营内容的一致性,若企业名称、法定代表人、网站服务内容等发生变更,需在30日内完成备案变更手续;需防范域名过期、解析失效等风险,避免因技术问题导致备案状态异常。

互联网金融企业还需注意域名与品牌保护的关联性,建议核心业务域名采用与企业名称高度相关的标识,并通过商标注册、域名争议解决等方式防止恶意抢注,备案信息作为公开数据,需加强隐私保护,避免敏感信息泄露引发合规风险。

互联网金融域名备案既是监管合规的“硬性指标”,也是企业规范经营的“安全底线”,在行业强监管趋势下,企业需将备案管理纳入合规体系全流程,从细节处着手,确保信息真实、流程规范、动态维护,方能在创新与合规的平衡中实现可持续发展。