服务器虚拟机最大数量限制是虚拟化环境中一个关键且多维度的考量因素,它并非由单一参数决定,而是受到硬件性能、软件许可、架构设计及管理策略等多重因素的综合影响,理解这些限制背后的逻辑,有助于企业合理规划虚拟化资源,优化部署效率,确保系统稳定运行。

硬件资源:物理承载的基石

硬件资源是限制虚拟机数量的首要因素,CPU核心数与线程数直接决定了虚拟机的并发处理能力,每个虚拟机都需要占用一定的CPU资源,包括vCPU(虚拟CPU)的分配、上下文切换开销等,一台物理服务器配备2颗CPU,每颗CPU有20核心40线程,理论上可分配的vCPU资源有限,若每个虚拟机分配2个vCPU,则最大虚拟机数量受限于总线程数及性能损耗。

内存容量是另一核心约束,每个虚拟机运行需占用固定内存(如启动内存),同时物理服务器还需为Hypervisor(虚拟机监视器)和系统缓存预留资源,以一台拥有512GB内存的服务器为例,若Hypervisor占用32GB,剩余480GB内存需分配给虚拟机,若每个虚拟机分配4GB内存,则理论最大数量约为120台,但实际还需考虑内存复用、 ballooning技术及内存超分比例等因素。

存储I/O性能同样关键,虚拟机的磁盘读写、数据持久化均依赖后端存储(如SAN、NAS或本地SSD),若虚拟机数量过多,可能导致存储队列堆积,I/O延迟激增,影响整体性能,存储的带宽、IOPS(每秒读写次数)及控制器并发处理能力,共同决定了可支撑的虚拟机数量上限。

软件与许可:合规与成本的平衡

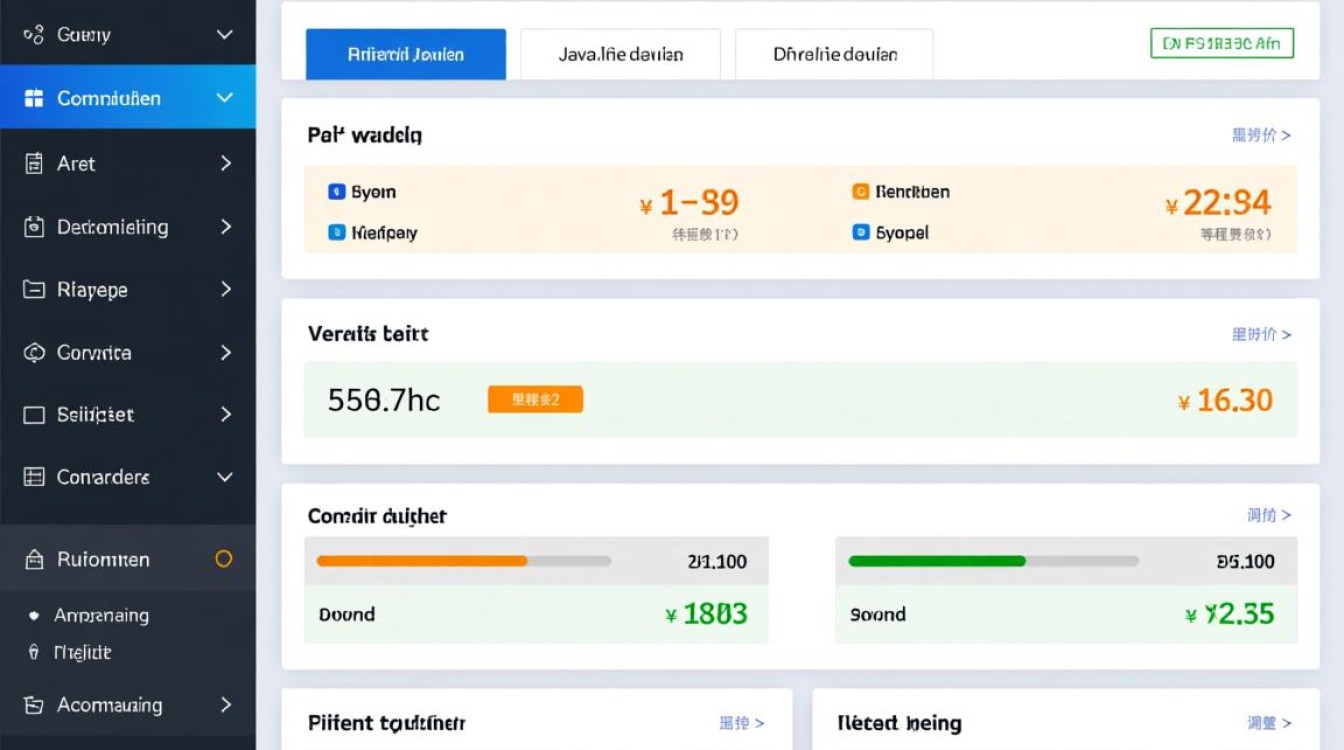

虚拟化平台软件的许可模式直接影响虚拟机部署数量,以VMware vSphere为例,其企业版需按CPU插座或物理核心购买许可,不同版本对虚拟机数量有不同限制(如vSphere Essentials Plus最多支持3台主机,每主机最多运行6台虚拟机),开源方案如KVM虽无许可费用,但企业级管理工具(如oVirt、RHEV)可能需额外付费,且功能支持差异也会影响部署规模。

操作系统许可同样构成约束,Windows Server需按实例购买许可,若虚拟机数量激增,许可成本可能大幅上升,Linux系统虽多数免费,但企业版(如RHEL、SUSE)需订阅服务,订阅数量与虚拟机实例绑定,间接限制部署规模,数据库、中间件等应用软件的许可条款也可能对虚拟机数量提出限制。

架构与管理:效率与扩展的考量

虚拟化架构设计是影响数量的隐性因素,集中式架构(如单一大型集群)便于统一管理,但单点故障风险较高;分布式架构(如超融合基础设施)通过横向扩展提升可靠性,但网络延迟与节点管理复杂度会增加,Hypervisor的选择(如VMware ESXi、KVM、Hyper-V)也影响性能开销,轻量级Hypervisor可承载更多虚拟机,但功能可能有所精简。

运维管理能力同样关键,虚拟机数量过多会导致监控、备份、补丁管理等操作复杂度指数级上升,若缺乏自动化工具(如Ansible、vRealize),运维团队可能难以高效维护,反而降低系统可靠性,企业需在管理成本与部署规模间找到平衡,避免“重数量、轻管理”的误区。

优化策略:突破限制的实践路径

为突破虚拟机数量限制,企业可采取多项优化措施:通过内存共享(如KVM的KSM技术)、CPU超分(设置超分比例)提升资源利用率;采用SSD缓存、分层存储优化I/O性能;利用容器技术(如Docker、Kubernetes)对无状态应用进行轻量化部署,减少虚拟机资源占用,合理的资源规划(如按需分配vCPU、动态调整内存)及定期性能分析,可避免资源浪费,延长硬件生命周期。

服务器虚拟机最大数量限制是硬件、软件、架构与管理协同作用的结果,不存在“放之四海而皆准”的标准答案,企业需结合业务需求、预算投入及运维能力,综合评估各项因素,在性能、成本与可扩展性间寻求最佳平衡点,通过持续优化资源配置与管理流程,方能最大化虚拟化价值,为企业数字化转型提供坚实支撑。