服务器虚拟化与内存使用的关系

在现代数据中心中,服务器虚拟化已成为提升资源利用率、降低运维成本的核心技术,通过将物理服务器划分为多个虚拟机(VM),企业能够在一台物理机上运行多个独立的应用环境,从而实现硬件资源的最大化利用,虚拟化技术的普及也带来了资源管理的复杂性,尤其是内存资源的分配与优化,直接影响虚拟机的性能和整体系统的稳定性,本文将深入探讨服务器虚拟化中内存使用的关键机制、优化策略及监控方法。

虚拟化内存的基本原理

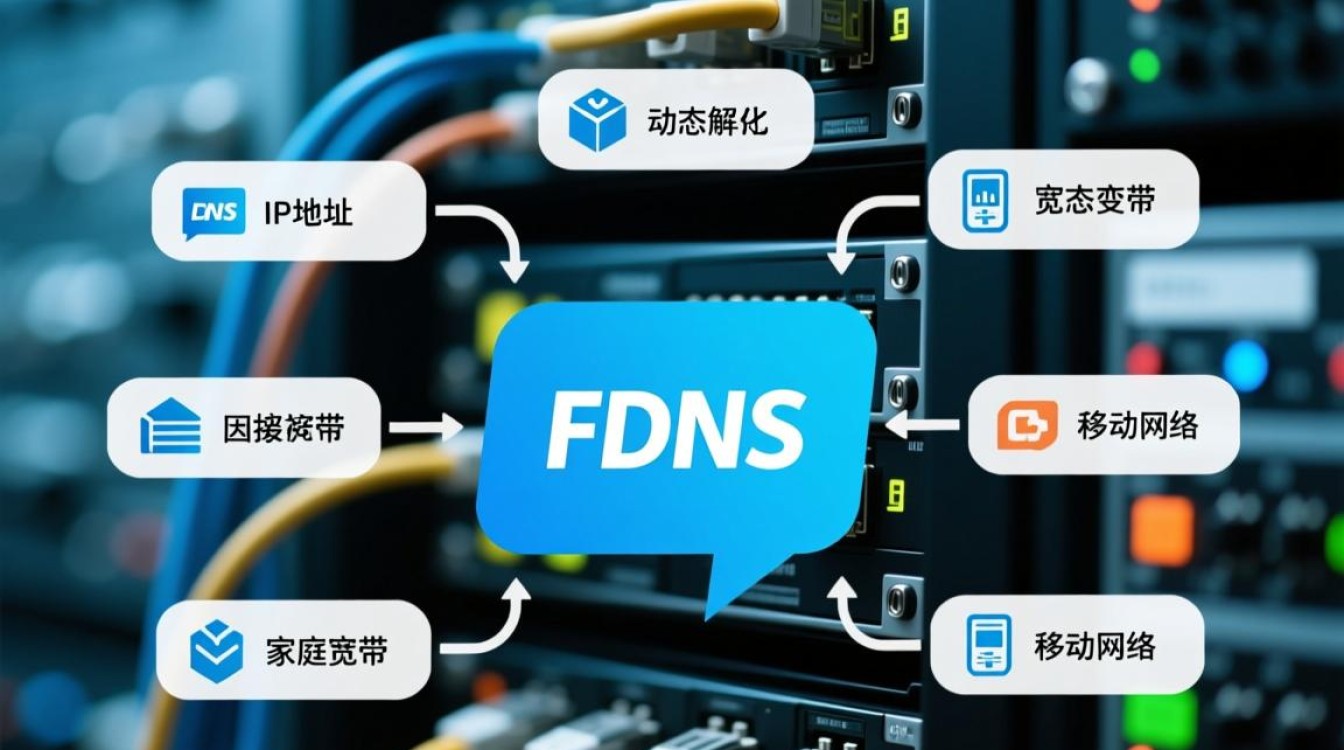

物理服务器的内存资源是虚拟化环境中最为关键的共享资源之一,虚拟机监视器(Hypervisor,如VMware vSphere、KVM、Hyper-V等)负责将物理内存划分为多个虚拟内存池,并为每个虚拟机分配一定量的内存,虚拟机在运行时,其操作系统和应用程序对内存的访问由Hypervisor统一管理,通过地址转换技术实现虚拟地址到物理地址的映射。

这一过程中,Hypervisor需要解决两个核心问题:一是如何高效分配有限的物理内存,二是如何避免内存资源争用导致的性能瓶颈,为此,现代虚拟化平台引入了多种内存管理技术,如内存超分(Over-provisioning)、内存共享(Memory Sharing)和内存压缩(Memory Compression)等,以提升内存利用率。

内存超分与共享技术

内存超分是指Hypervisor允许所有虚拟机分配的内存总量超过物理服务器的实际内存容量,一台拥有64GB内存的服务器可运行总内存需求为80GB的虚拟机集群,这种技术的实现依赖于Hypervisor的内存回收机制,当物理内存不足时,系统会通过“页面交换”(Swapping)或“内存 ballooning”等方式释放闲置内存。

- 内存 ballooning:Hypervisor在虚拟机内部安装“气球驱动”,当需要回收内存时,驱动会占用虚拟机的一部分内存,并将其返还给物理主机,这种方式对虚拟机性能影响较小,因为操作系统会主动释放缓存而非活跃内存。

- 页面交换:Hypervisor将虚拟机的非活跃内存页(如冷数据)写入磁盘交换空间,从而腾出物理内存,但频繁的磁盘交换会显著增加I/O延迟,降低虚拟机性能。

内存共享则通过识别多个虚拟机之间的重复内存页(如相同操作系统镜像或应用程序库)来减少实际内存占用,10台运行相同Linux系统的虚拟机,其基础内存页可被合并存储,仅需一份物理内存副本,这种技术在桌面虚拟化环境中尤为有效,可大幅节省内存资源。

内存优化的关键策略

为避免内存超分和共享技术带来的潜在风险,管理员需制定科学的内存分配策略:

- 合理设置内存分配:根据虚拟机的实际工作负载分配内存,避免过度分配导致内存不足,对于内存密集型应用(如数据库),应预留足够内存;对于低负载应用,可采用动态调整机制(如VMware的内存热添加)。

- 启用内存压缩:Hypervisor可将不常使用的内存页压缩后存储在物理内存中,而非直接写入磁盘,VMware的内存压缩技术可将压缩后的内存页保留在主机内存,减少磁盘I/O,提升性能。

- 监控内存使用指标:定期跟踪“内存使用率”“内存 ballooning次数”“交换频率”等关键指标,及时发现内存瓶颈,若虚拟机的 ballooning 频繁触发,可能表明其内存分配不足。

内存监控与故障排查

有效的内存监控是保障虚拟化环境稳定运行的基础,管理员可通过以下工具和方法实现精细化管理:

- Hypervisor内置监控工具:如vSphere的vRealize Operations、KVM的libvirt,可实时查看每个虚拟机的内存消耗、 ballooning 活动及交换状态。

- 操作系统级监控:在虚拟机内部安装监控代理(如Zabbix、Prometheus),结合

free、vmstat等命令分析内存使用趋势。 - 设置告警阈值:当内存使用率超过80%、 ballooning 频率异常升高或交换空间频繁被调用时,触发告警以便及时调整资源分配。

若出现虚拟机卡顿或性能下降,首先需排查内存是否不足,可通过Hypervisor管理界面查看“内存就绪时间”(Memory Ready Time),该指标过高表明虚拟机等待内存调度的时间过长,需增加内存容量或优化分配策略。

服务器虚拟化中的内存管理是一项平衡艺术——既要通过超分和共享技术提升资源利用率,又要避免因内存争用导致的性能问题,管理员需结合虚拟机的工作负载特性,合理分配内存资源,并借助监控工具实时优化,唯有如此,才能充分发挥虚拟化技术的优势,构建高效、稳定的数据中心基础设施。