搭建源码阅读环境

在阅读Java源代码之前,首先需要搭建合适的开发环境,最基础的工具是JDK(Java Development Kit),它包含了Java源代码的压缩包(src.zip或src.jar,不同版本略有差异),解压后即可在JDK安装目录的src文件夹中找到Java核心库的源码,如java.lang、java.util等包的源文件。

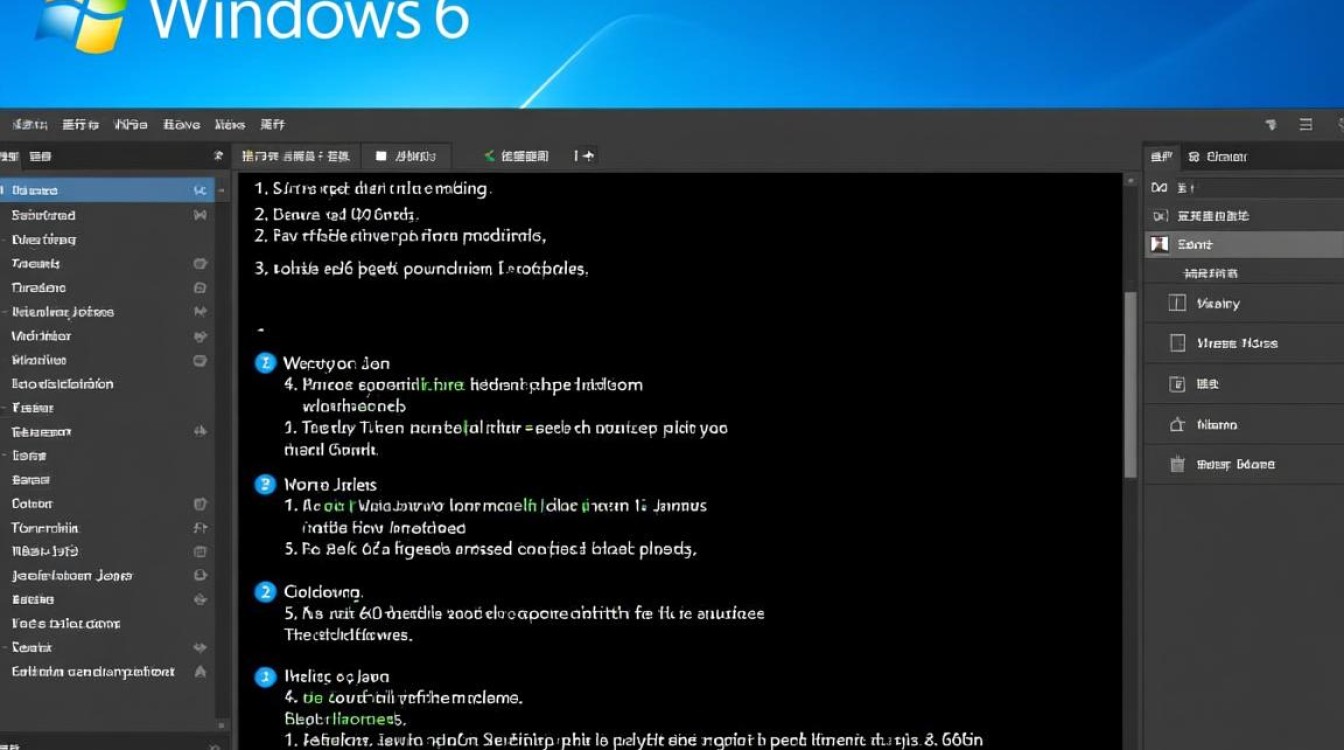

推荐使用集成开发环境(IDE)提升阅读效率,IntelliJ IDEA和Eclipse均支持直接关联JDK源码:在IDE中配置JDK路径后,通过按住Ctrl键(Windows/Linux)或Cmd键(Mac)点击类名,即可快速跳转到源码定义处,IDE还提供代码高亮、方法跳转、变量跟踪等功能,能大幅降低阅读门槛。

对于需要深入理解JVM实现或修改OpenJDK源码的开发者,还需掌握Git工具,通过克隆OpenJDK官方仓库(如https://github.com/openjdk/jdk)获取完整源码,并使用make命令编译构建。

从核心类入手:理解Java源码的“入口”

Java源码庞大,直接从零开始容易迷失方向,建议从最基础、最常用的类开始,逐步构建知识体系。

Object类:所有类的“根”

java.lang.Object是Java中所有类的父类,理解它的源码是掌握Java对象行为的关键。equals()方法的源码揭示了“对象相等”的默认逻辑(比较内存地址),而hashCode()方法则关联到哈希表(如HashMap)的实现原理,通过阅读这些方法,能深入理解“重写equals时必须重写hashCode”等设计原则。

String类:不可变字符序列的奥秘

java.lang.String是使用频率最高的类之一,其源码展示了“不可变性”的设计细节。value数组被final修饰,且所有修改操作(如substring()、replace())均返回新对象而非原地修改,通过分析intern()方法,还能理解字符串常量池的运行时优化机制。

集合框架:数据结构的直观体现

java.util包下的集合类是学习数据结构和算法的最佳实践,以ArrayList为例,其源码核心是一个动态数组elementData,通过ensureCapacityInternal()方法实现扩容逻辑;而LinkedList则基于双向链表,通过Node类存储前后节点的引用,对比两者的源码,能清晰理解“随机访问快、增删慢”与“随机访问慢、增删快”的差异原因。

深入JDK:理解API背后的设计逻辑

除了基础类,JDK中其他常用类的源码同样值得深挖。

HashMap:通过分析put()方法,理解哈希冲突的解决(链地址法+红黑树转换)、负载因子的作用,以及扩容时的rehash()逻辑。ThreadLocal:查看其set()和get()方法,结合ThreadLocalMap的实现,理解“线程局部变量”如何通过弱引用避免内存泄漏。StreamAPI:以Collectors.toList()为例,追踪其内部实现,理解函数式编程在Java中的落地方式。

阅读这些API的源码时,重点关注三点:设计模式(如HashMap的工厂模式)、边界条件处理(如ArrayList的扩容阈值)、性能优化(如StringBuffer的线程安全实现)。

调试与跟踪:动态理解源码执行流程

静态阅读源码可能难以理解复杂的调用关系,此时调试工具成为“动态源码阅读器”,以IDE为例,可在关键方法处打上断点,以Debug模式运行程序,观察变量的实时变化、方法的调用栈(Call Stack)以及对象的内存布局。

在分析ArrayList.add()方法时,可通过调试观察数组容量不足时的扩容过程;在研究NIO的Channel和Buffer交互时,跟踪数据从缓冲区写入通道的具体步骤,动态调试能将抽象的源码逻辑转化为可感知的执行过程,帮助快速定位问题本质。

总结与进阶:从“看懂”到“吃透”

阅读Java源码是一个循序渐进的过程,初期可先聚焦于“如何实现”,后期再思考“为何这样设计”,理解ConcurrentHashMap的CAS+Synchronized分段锁机制后,可进一步思考为何不直接使用synchronized关键字(减少锁粒度、提高并发性能)。

推荐结合经典书籍(如《Java并发编程实战》《深入理解Java虚拟机》)和优秀开源项目(如Spring、Dubbo)的源码进行学习,通过对比不同场景下的实现方式,提升代码设计能力。

掌握Java源码阅读不仅能解决日常开发中的疑难杂症,更能培养“透过现象看本质”的工程思维,为成为优秀的Java开发者打下坚实基础。