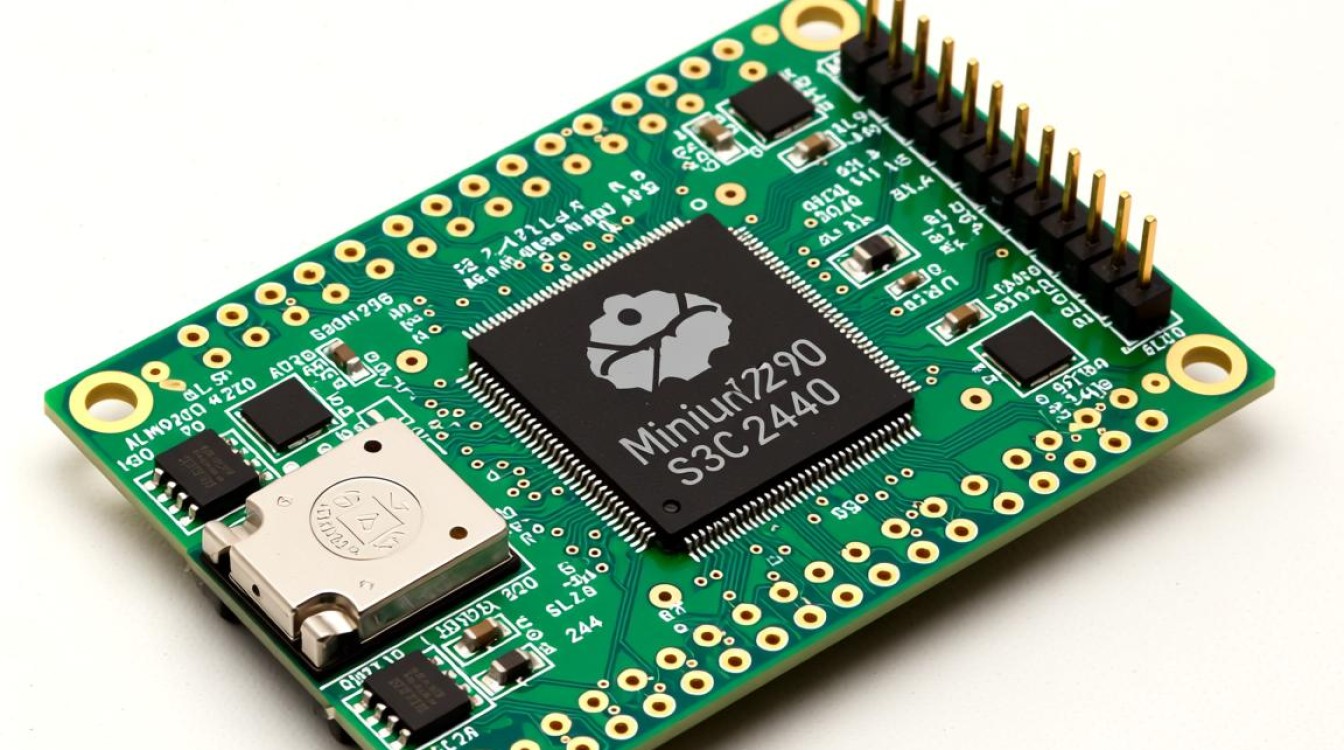

mini2440 Linux移植概述

mini2440是一款基于ARM920T内核S3C2440处理器的嵌入式开发板,广泛应用于工业控制、智能家居等领域,为其移植Linux操作系统,能够充分发挥其硬件性能,实现丰富的功能应用,Linux移植涉及硬件适配、内核配置、文件系统构建及驱动开发等多个环节,需要开发者具备扎实的嵌入式系统知识和调试能力,本文将详细介绍mini2440 Linux移植的关键步骤与注意事项。

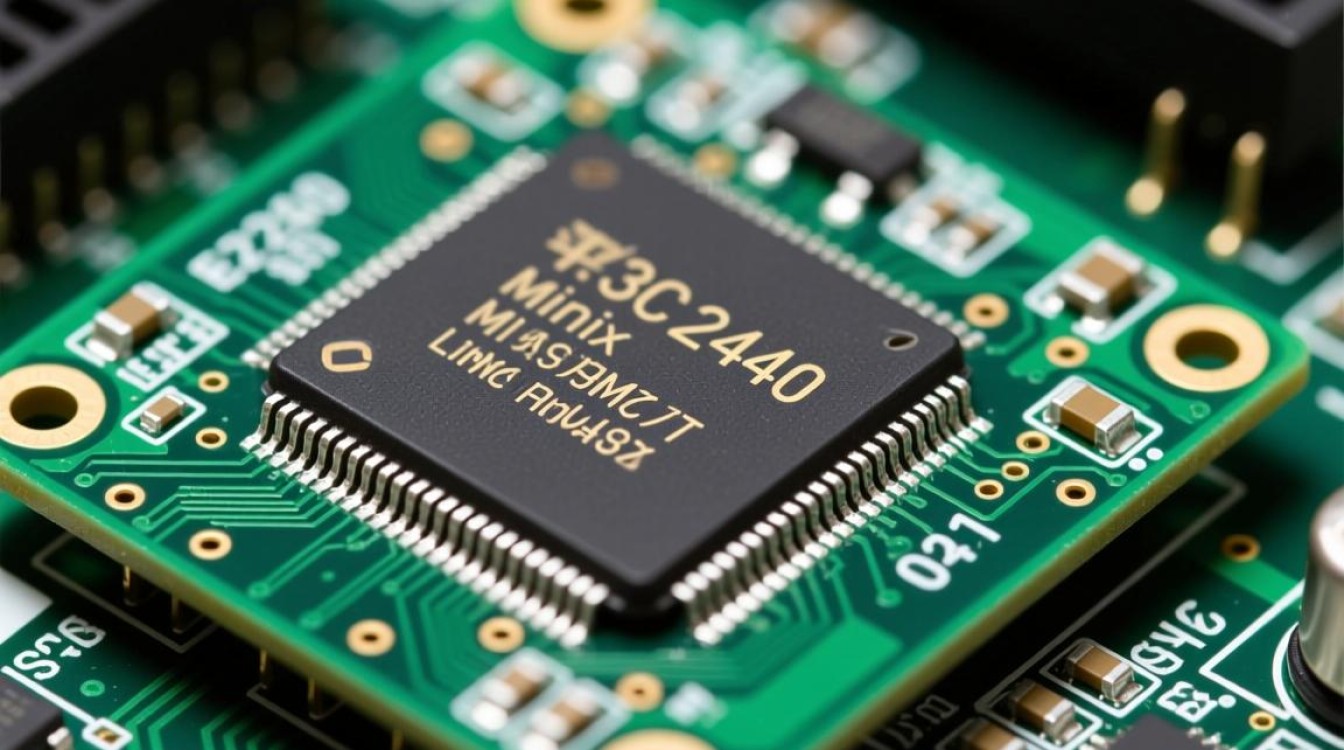

硬件环境与开发准备

mini2440开发板的主要硬件参数包括:S3C2440处理器(主频400MHz)、64MB SDRAM、64MB NandFlash、支持SD卡启动、LCD触摸屏、串口等,移植Linux前,需准备好交叉编译工具链(如arm-linux-gcc)、内核源码(如Linux 2.6.32)、Bootloader(如U-Boot)以及必要的调试工具(如JTAG或串口调试助手)。

确保开发板硬件正常工作,通过串口连接PC,使用终端工具(如minicom)进行基本通信测试,安装交叉编译工具链,验证其可用性,这一步是后续编译的基础,若工具链版本不兼容或配置错误,将导致编译失败。

Bootloader移植与配置

Bootloader是系统启动的第一段代码,负责初始化硬件、加载内核到RAM并启动,mini2440常用的Bootloader为U-Boot,移植U-Boot需要针对S3C2440的硬件特性进行修改,主要包括:

- 板级支持包(BSP)适配:修改U-Boot中的

board/samsung/smdk2440目录,调整内存参数、时钟配置等,确保与mini2440的硬件设计一致。 - 编译与烧录:执行

make smdk2440_config配置目标板,然后编译生成u-boot.bin文件,通过DNW工具或U-Boot的tftp功能将烧录文件写入开发板的NandFlash或SD卡。 - 启动测试:重启开发板,若U-Boot能正常启动并进入命令行界面,则Bootloader移植成功。

Linux内核移植

内核移植是Linux移植的核心环节,主要步骤包括:

-

内核配置:使用

make menuconfig进入配置界面,针对mini2440开启必要的支持,如:- ARM体系结构支持

- S3C2440平台选项

- 内存管理单元(MMU)

- 设备驱动(如串口、LCD、NandFlash)

- 文件系统支持(如yaffs2、ext3)

禁用不需要的模块以减小内核体积。

-

编译内核:执行

make zImage生成压缩内核镜像,编译过程中需密切关注错误日志,解决依赖问题,若支持NandFlash启动,还需编译nand read等命令。 -

内核调试:将编译好的

zImage通过tftp或串口下载到开发板,结合U-Boot的启动参数(如bootcmd和bootargs)测试内核启动,若启动失败,可通过串口输出的错误信息定位问题,常见问题包括内存地址配置错误、驱动缺失等。

根文件系统构建

根文件系统是Linux运行时所需的文件集合,包含系统库、配置文件、可执行程序等,构建根文件系统的方法有多种,如:

- 使用BusyBox:BusyBox提供了常用的Linux命令(如ls、cd、mount等),通过

make menuconfig配置所需组件,编译后生成根目录文件,再使用make install将文件复制到目标目录。 - 选择文件系统类型:根据存储介质选择合适的文件系统,如NandFlash适合yaffs2,SD卡适合ext3。

- 挂载测试:将构建好的根文件系统镜像(如

rootfs.jffs2)通过NandFlash或SD卡挂载,内核启动后验证文件系统是否可正常读写。

驱动开发与调试

Linux内核已包含部分S3C2440的通用驱动(如串口、GPIO),但若需要外接设备(如传感器、LCD屏),则需开发或修改驱动,驱动开发需遵循Linux设备模型,主要包括:

- 设备注册:通过

platform_device和platform_driver注册设备与驱动。 - 中断处理:编写中断服务程序(ISR),确保及时响应硬件事件。

- 调试方法:使用

printk输出调试信息,结合dmesg命令查看内核日志;若问题复杂,可使用JTAG进行硬件级调试。

总结与优化

mini2440 Linux移植是一个系统工程,需要开发者耐心调试每个环节,移植完成后,可通过优化内核参数(如调整内存分配策略)、精简根文件系统(移除不必要的服务)来提升系统性能,考虑添加电源管理、文件系统压缩等功能,以适应嵌入式资源受限的环境。

通过以上步骤,mini2440开发板可稳定运行Linux系统,为上层应用开发提供坚实基础,这一过程不仅加深了对嵌入式Linux的理解,也为后续的定制化开发积累了宝贵经验。