分ER图与数据库的紧密关系

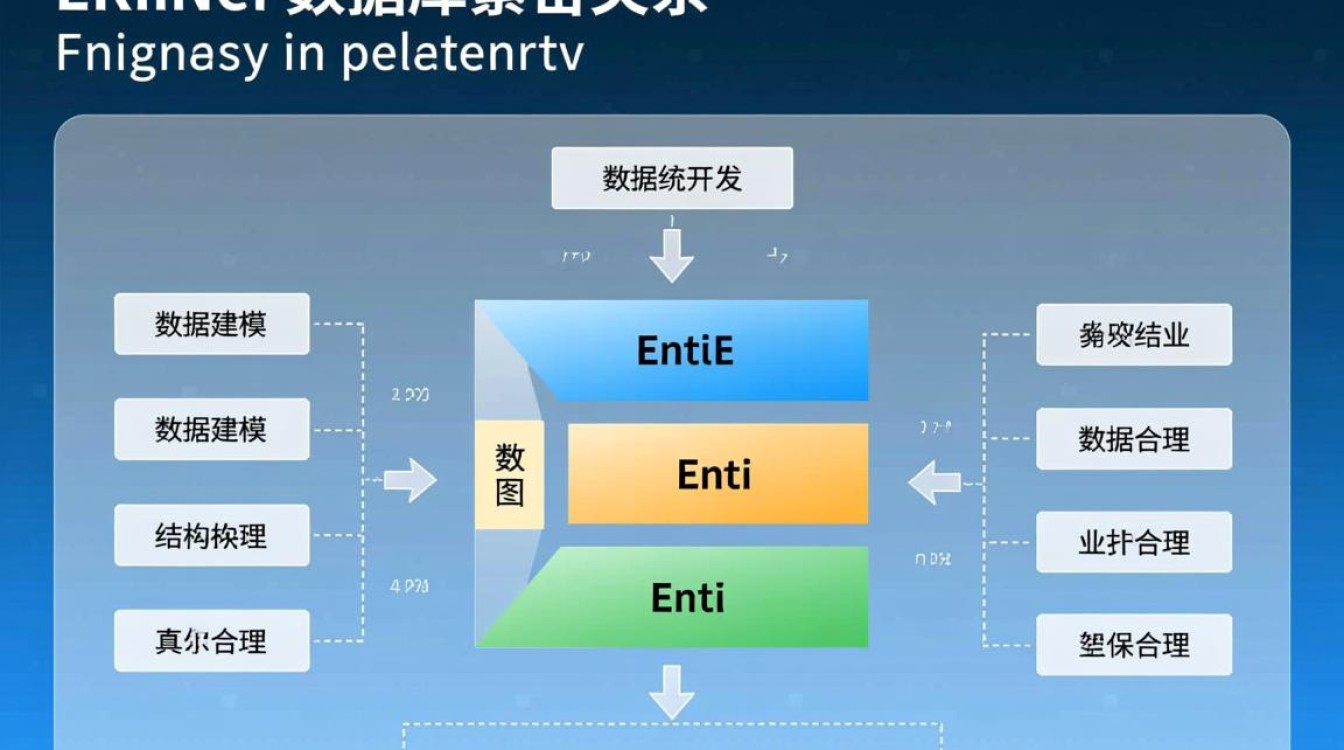

在数据库系统开发中,数据建模是确保数据结构合理、业务逻辑清晰的关键环节,而ER图(Entity-Relationship Diagram,实体关系图)作为数据建模的核心工具,通过直观的图形化方式展示实体、属性及实体间的关系,为数据库设计提供了基础框架。“分ER图”作为ER图设计的一种方法论,通过将复杂的系统需求拆解为多个子模块分别建模,再逐步整合,与数据库设计的规范化、可扩展性和维护性有着密不可分的联系。

分ER图:从复杂到简化的设计逻辑

传统ER图在面对大型系统时,往往因实体数量庞大、关系错综复杂而难以清晰表达,一个电商系统可能涉及用户、商品、订单、支付、物流等多个核心模块,若将所有实体和关系绘制在一张图中,不仅会导致图表冗余,还可能掩盖关键业务逻辑。“分ER图”通过“分而治之”的思想,将系统按业务边界划分为若干子模块(如用户模块、商品模块、订单模块等),分别构建子ER图,最终通过全局ER图整合。

这种模块化设计使数据库设计更具条理性,用户模块可聚焦于用户实体及其属性(如用户ID、姓名、联系方式),并定义与订单模块的“一对多”关系;订单模块则需明确订单实体与商品、支付实体的关联,分ER图的拆解过程,本质上是将业务需求转化为数据结构的过程,为数据库表结构的设计提供了直接依据。

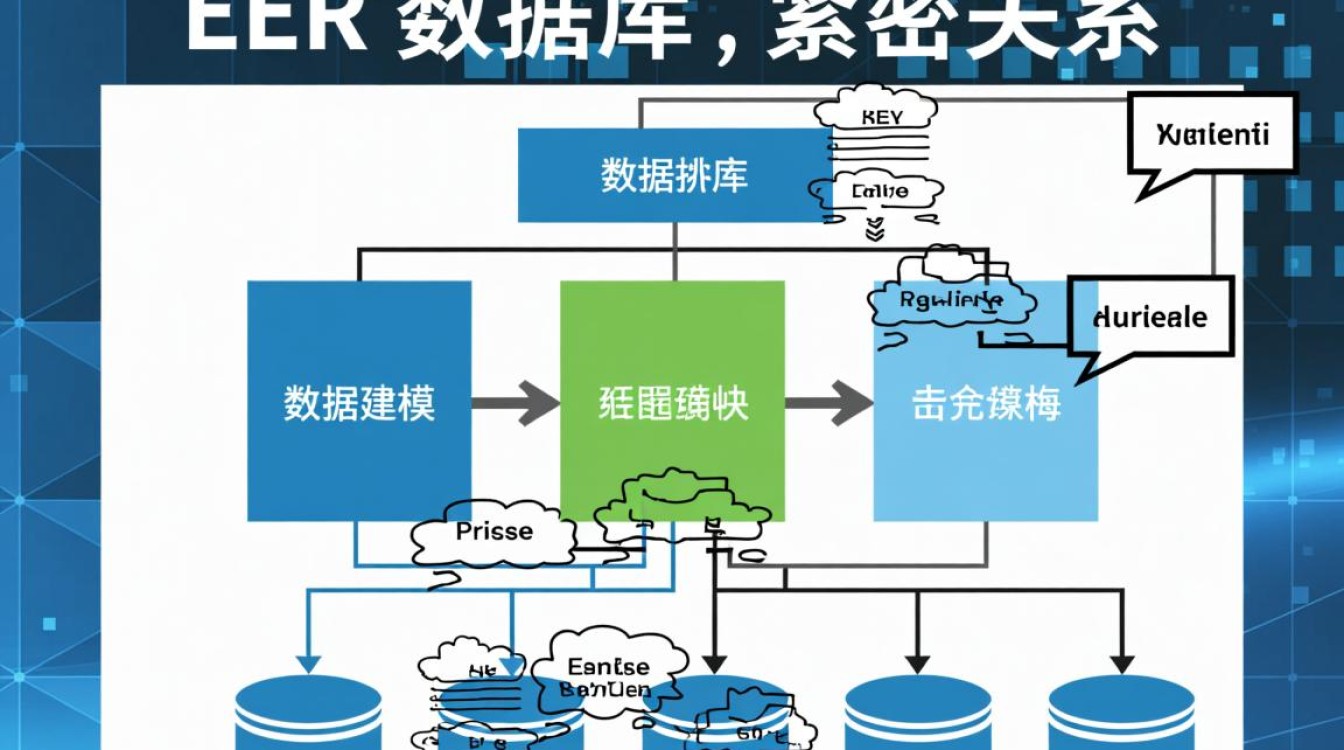

分ER图与数据库表结构的映射关系

数据库的核心是表结构,而分ER图中的实体、属性和关系,正是表结构设计的“蓝图”,具体而言:

- 实体与表的对应:分ER图中的每个实体(如“用户”“商品”)直接映射为数据库中的一张表(如

user表、product表),实体的属性则转换为表的字段(如user表的user_id、username、email等)。 - 关系的实现:实体间的关系通过数据库的外键约束来体现,用户与订单的“一对多”关系,可在

order表中设置user_id字段作为外键,关联到user表的user_id主键,确保每条订单记录都能追溯至对应用户。 - 复杂关系的拆解:对于多对多关系(如“商品”与“分类”),分ER图会通过引入中间实体(如“商品分类关联表”)进行拆解,避免直接在表中使用复杂字段,符合数据库设计的规范化要求。

通过分ER图的逐步细化,数据库表结构不仅能准确反映业务逻辑,还能避免数据冗余和更新异常,为后续的数据操作奠定基础。

分ER图对数据库性能与维护性的影响

分ER图的设计思路不仅影响表结构,更直接关系到数据库的性能和可维护性。

- 性能优化:通过分ER图对实体和关系的清晰梳理,数据库设计者可精准定位高频操作的数据表,合理建立索引,在订单模块中,若“订单状态”是频繁查询的条件,可在

order表的status字段上创建索引,提升查询效率。 - 可扩展性支持:分ER图的模块化特性使数据库易于扩展,当业务新增模块(如“售后服务”)时,只需设计新的子ER图并关联至全局ER图,无需修改现有表结构,避免了“牵一发而动全身”的改动。

- 维护成本降低:清晰的分ER图文档使开发团队能快速理解数据结构,便于后续的bug修复、功能迭代,当订单支付逻辑发生变更时,通过订单模块的子ER图,可迅速定位涉及的字段和表,减少沟通成本和出错概率。

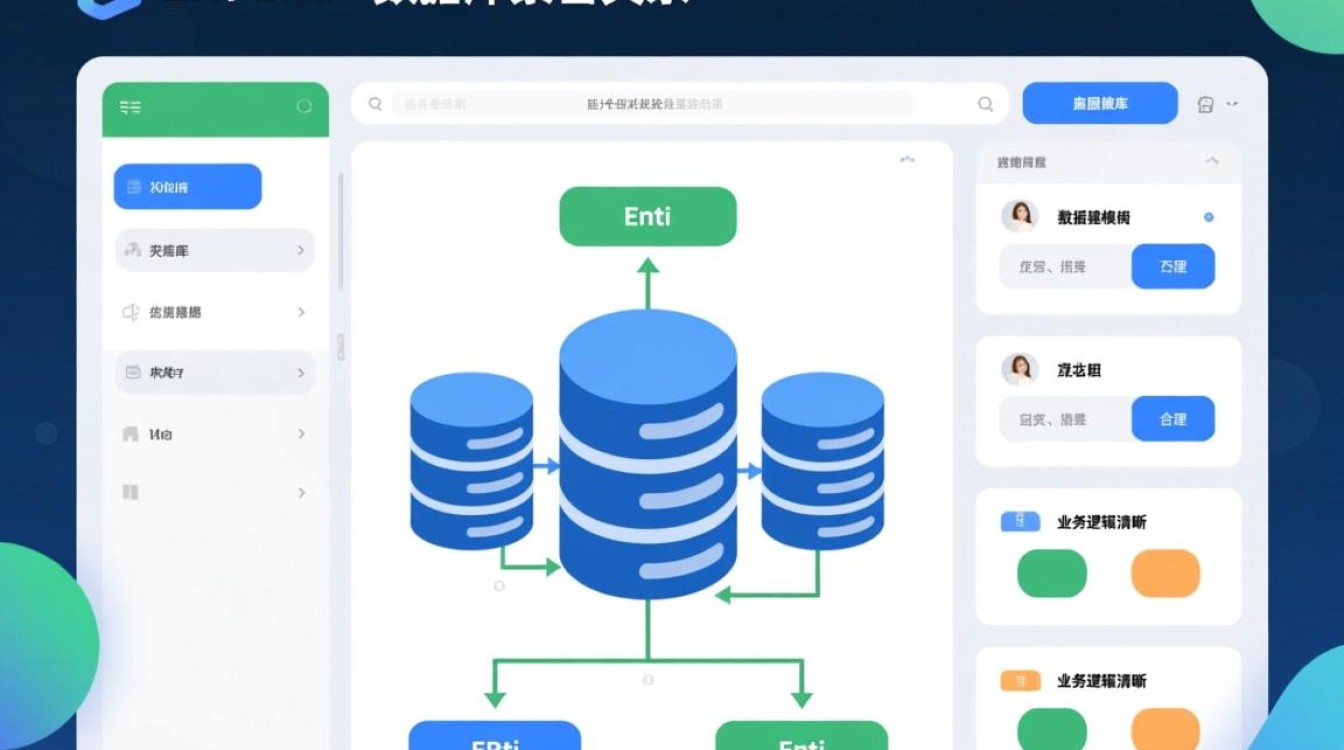

分ER图在数据库设计中的实践价值

从需求分析到数据库上线,分ER图贯穿了数据建模的整个生命周期,在需求分析阶段,分ER图帮助团队梳理业务实体和关系,明确数据流转;在逻辑设计阶段,它转化为关系模式,指导表结构设计;在物理设计阶段,它为字段类型、索引策略、约束条件等提供依据。

在银行系统中,分ER图可将“账户管理”“交易记录”“客户信息”等模块分开建模,确保账户表与交易表通过“账户ID”关联,既符合业务规则,又满足数据一致性的要求,这种设计不仅降低了数据库的复杂度,还通过规范化减少了数据冗余,提升了系统的稳定性和安全性。

分ER图是数据库设计的“导航图”,它通过模块化的拆解与整合,将抽象的业务需求转化为具体的数据结构,确保了数据库的合理性、高效性和可维护性,无论是小型应用还是大型系统,分ER图都是连接业务逻辑与技术实现的关键桥梁,为数据库系统的长期稳定运行提供了坚实保障。