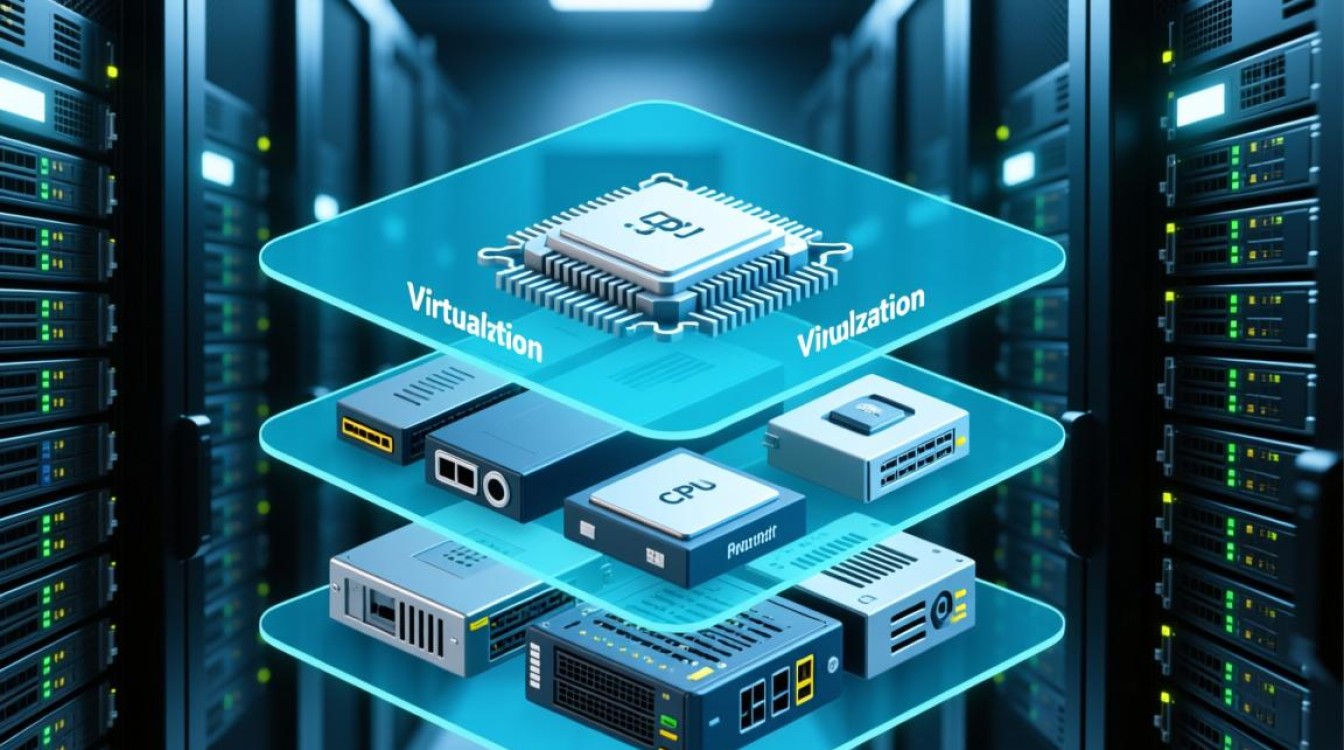

服务器虚拟化在云计算中扮演着核心基础技术角色,它通过将物理服务器资源抽象、转换为虚拟的计算资源池,实现了IT基础设施的灵活调度与高效利用,为云计算的弹性扩展、资源优化和服务交付提供了关键支撑,从技术本质来看,服务器虚拟化是通过虚拟化软件(即虚拟机监视器或Hypervisor)在物理服务器上创建多个相互隔离的虚拟机(VM),每个虚拟机都拥有独立的操作系统、应用程序和虚拟硬件资源,如CPU、内存、存储和网络接口,这种“一虚多”的模式打破了传统物理服务器“一台一应用”的僵化架构,使得单个物理服务器的硬件资源利用率从平均5%-10%提升至60%-80%以上,显著降低了硬件采购成本和数据中心能耗。

资源池化与弹性调度:云计算的核心能力基础

服务器虚拟化通过资源池化技术,将分散的物理服务器资源(CPU、内存、存储、网络)整合为统一的逻辑资源池,实现了资源的集中管理和动态分配,在云计算环境中,用户可以根据业务需求实时申请或释放计算资源,而无需关注底层物理硬件的细节,当电商网站在促销活动期间面临流量高峰时,云计算平台可通过虚拟化技术快速启动新的虚拟机,自动扩展服务器集群容量;活动结束后,则可自动回收闲置资源,避免资源浪费,这种弹性伸缩能力不仅提升了业务连续性,还降低了企业的IT运维成本,虚拟化层提供的资源调度算法能够根据负载情况智能分配资源,确保高优先级应用获得足够的计算能力,实现了“按需分配”的云计算服务理念。

隔离性与安全性:多租户环境的可靠保障

云计算的核心特征之一是多租户架构,即多个用户(租户)共享同一套物理资源,而服务器虚拟化通过硬件级隔离和软件级隔离机制,确保了租户之间的数据安全与独立性,Hypervisor作为虚拟化核心,在虚拟机与物理硬件之间构建了抽象层,使各虚拟机无法直接访问其他租户的物理资源,仅能通过虚拟化层获取授权的计算能力,虚拟机还支持虚拟防火墙、加密存储等安全策略,进一步增强了租户环境的安全性,在公有云环境中,不同企业的虚拟机可运行在同一物理服务器上,但彼此的数据和应用程序完全隔离,避免了“邻居攻击”风险,这种隔离性不仅满足了企业对合规性(如GDPR、等保三级)的要求,还推动了云计算在金融、医疗等高安全需求领域的广泛应用。

高可用性与灾备能力:提升业务连续性

服务器虚拟化通过虚拟机迁移(Live Migration)、快照(Snapshot)、高可用集群(HA Cluster)等技术,显著提升了云计算环境下的系统可靠性和灾备能力,虚拟机迁移允许在不中断服务的情况下,将正在运行的虚拟机从一台物理服务器迁移至另一台,实现了负载均衡和硬件维护的“零停机”,快照功能则可快速捕获虚拟机的状态和数据,支持数据回滚和快速恢复,适用于系统升级、数据备份等场景,在高可用集群中,当物理服务器发生故障时,Hypervisor能自动将故障节点上的虚拟机迁移至备用节点,确保业务在秒级内恢复运行,某银行通过云平台部署的虚拟化集群,在数据中心断电后,虚拟机自动切换至异地灾备中心,保障了核心业务系统的持续运行,故障恢复时间从传统的数小时缩短至分钟级。

运维效率优化:自动化与标准化

服务器虚拟化简化了IT运维的复杂度,推动了云计算运维的自动化与标准化,通过虚拟化平台的管理工具,运维人员可实现对虚拟机的批量创建、配置、监控和部署,大幅减少了人工操作,使用模板功能可快速预装操作系统和应用程序,将新服务上线时间从数天缩短至数小时,虚拟化平台提供的集中管理界面支持跨物理服务器的资源监控和性能分析,帮助运维人员及时发现瓶颈并优化资源配置,虚拟化技术与容器化(如Docker、Kubernetes)的结合,进一步提升了资源利用率和部署效率,形成了“虚拟机+容器”的混合云架构,满足了不同应用场景的需求,互联网企业可将前端微服务部署在容器中,而后端核心应用运行在虚拟机中,兼顾了灵活性与安全性。

绿色节能与成本控制:推动可持续发展

随着数据中心能耗问题的日益突出,服务器虚拟化通过提升资源利用率,显著降低了单位算力的能耗和成本,传统数据中心中,大量物理服务器在低负载状态下运行,造成电力和机架空间的浪费;而虚拟化技术通过整合负载,减少了物理服务器的数量,直接降低了制冷、电力等运营成本,据统计,通过服务器虚拟化,企业可减少30%-50%的硬件投入,降低40%以上的能源消耗,虚拟化支持的动态电源管理功能,可根据负载情况自动调整服务器功耗,进一步提升了能效,在“双碳”目标下,服务器虚拟化成为数据中心绿色转型的重要技术手段,推动了云计算产业的可持续发展。

服务器虚拟化作为云计算的基石技术,通过资源池化、弹性调度、安全隔离、高可用性、运维优化和绿色节能等核心优势,重塑了IT基础设施的架构与模式,它不仅降低了企业的IT成本,提升了业务敏捷性,还为云计算的大规模应用奠定了坚实基础,随着云计算向边缘计算、混合云等方向演进,服务器虚拟化技术将持续创新,与容器化、软件定义网络(SDN)等技术深度融合,为数字化时代提供更高效、更安全、更灵活的算力支撑。