现代IT运维的基石:分层日志分析工具的价值与实践

在数字化时代,企业IT系统的复杂度呈指数级增长,从分布式微服务、容器化部署到多云环境,传统日志管理方式已难以应对海量、多源、异构的日志数据,分层日志分析工具应运而生,通过系统化的日志采集、处理、存储与可视化流程,为运维人员提供高效的问题排查、性能监控与安全审计能力,本文将深入探讨分层日志分析工具的核心架构、技术优势、应用场景及实施要点。

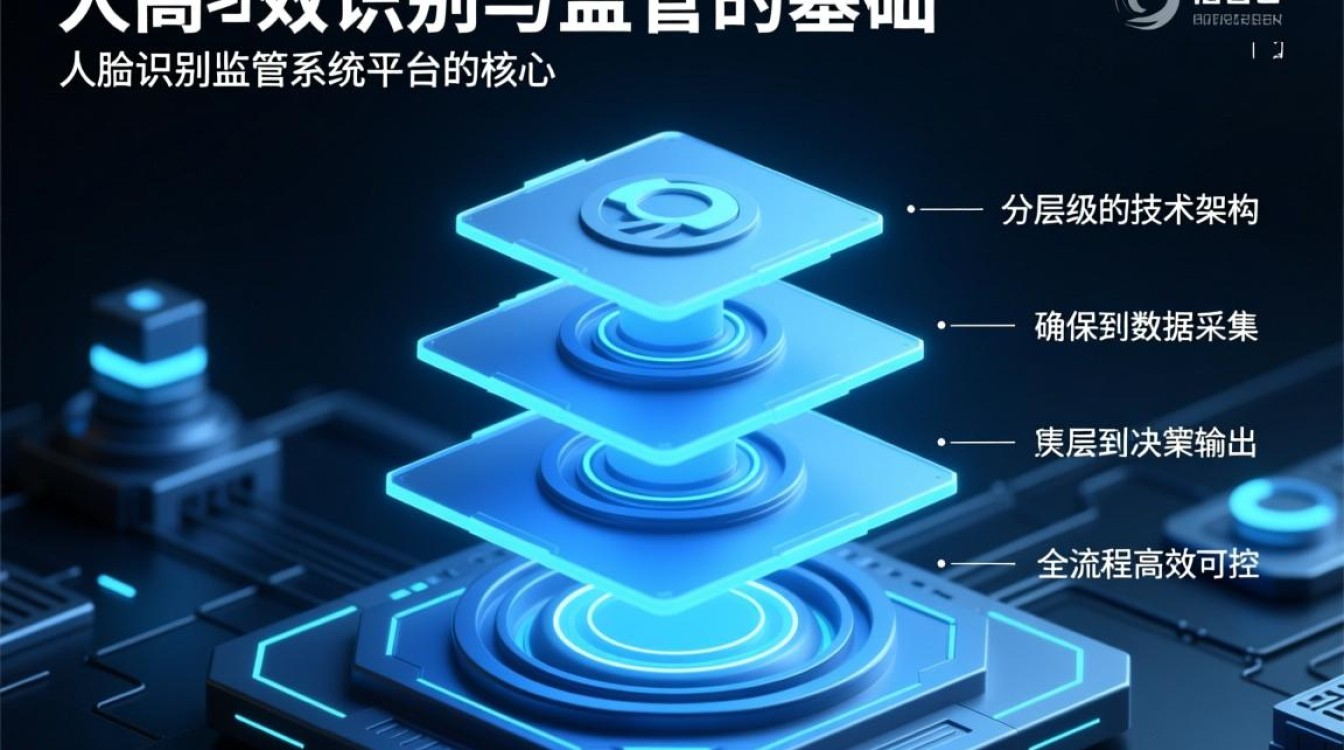

分层架构:从数据到洞察的系统性流程

分层日志分析工具的核心在于其模块化的架构设计,通常分为数据采集层、数据传输层、数据存储层、数据处理层与数据应用层,每一层承担特定职责,形成完整的日志生命周期管理闭环。

数据采集层是日志系统的“感官”,负责从多样化源端收集日志数据,常见的日志来源包括操作系统(如Linux的syslog、Windows事件日志)、应用程序(如Java应用的日志框架、Nginx访问日志)、容器与Kubernetes(如Docker的stdout/stderr、K8的audit日志)、以及网络设备(如防火墙、路由器的syslog),现代采集工具需支持高并发、低延迟的数据摄取,同时具备协议适配能力(如HTTP、Syslog、Fluentd等),确保异构数据的无缝接入。

数据传输层承担日志数据的“管道”功能,需保证数据传输的可靠性、实时性与安全性,主流方案包括基于消息队列的异步传输(如Kafka、RabbitMQ),通过缓冲机制削峰填谷,避免因数据洪峰导致系统过载;传输过程需支持数据压缩(如Snappy、Gzip)与加密(如TLS/SSL),降低网络带宽消耗并防止敏感信息泄露。

数据存储层是日志系统的“仓库”,需解决海量数据的存储与高效查询问题,传统关系型数据库难以应对日志数据的非结构化特性,因此分布式存储系统(如Elasticsearch、ClickHouse)成为主流选择,这类系统支持分片、副本机制,实现数据的水平扩展;同时通过列式存储、倒排索引等技术,提升查询效率,为控制存储成本,分层存储策略(如热数据存于SSD、冷数据转至对象存储)被广泛应用,实现性能与成本的平衡。

数据处理层是日志系统的“大脑”,负责对原始日志进行清洗、转换与聚合,通过ETL(提取、转换、加载)流程,可过滤无效日志(如调试信息)、解析非结构化数据(如JSON、正则表达式提取字段)、 enrich日志上下文(如关联用户信息、IP地理位置),流处理引擎(如Flink、Spark Streaming)的引入,进一步实现了实时日志分析,如异常检测、实时告警等场景。

数据应用层是日志系统的“价值出口”,将处理后的日志转化为可操作的洞察,可视化工具(如Grafana、Kibana)通过仪表盘展示关键指标(如错误率、响应时间);告警系统(如Prometheus Alertmanager、Sentry)基于规则触发实时通知;而搜索功能(如Elasticsearch的DSL查询)则支持运维人员快速定位问题根因。

核心优势:为何分层工具成为运维标配?

相较于传统日志文件堆砌或单一工具处理,分层日志分析工具展现出显著优势,成为现代IT运维的核心基础设施。

其一,高效处理海量数据,分层架构通过分布式采集与存储,支持PB级日志数据的接入与查询;流处理引擎实现毫秒级实时分析,满足故障快速响应需求,在电商大促场景中,分层工具可实时监控交易日志,秒级识别异常订单并触发告警,避免损失扩大。

其二,全链路可观测性,通过关联应用日志、指标与链路数据(如OpenTelemetry),分层工具构建了“Metrics+Logs+Traces”三位一体的可观测性体系,运维人员可通过Trace ID串联分布式调用链,结合日志上下文快速定位微服务故障,如“某API接口超时”背后的具体服务节点与错误堆栈。

其三,智能化运维支持,结合机器学习算法,分层工具可实现异常检测(如基于历史数据的流量基线预测)、日志聚类(自动将相似错误日志归类)、根因分析(如A/B测试定位性能瓶颈),通过分析错误日志的语义模式,系统可自动生成故障报告,减少人工排查时间。

其四,灵活扩展与生态集成,分层工具多采用开源架构(如ELK Stack、Loki),支持插件化扩展,适配企业定制化需求;同时提供丰富的API与集成能力,可与CI/CD工具(如Jenkins)、监控平台(如Zabbix)、安全系统(如SIEM)联动,形成完整的DevOps与安全运营闭环。

应用场景:从故障排查到业务赋能

分层日志分析工具的应用已渗透至IT运维的各个环节,并延伸至业务决策支持领域。

故障排查与根因分析是基础场景,当线上系统出现异常时,运维人员可通过关键词搜索、时间范围过滤快速定位相关日志,结合上下文信息(如请求参数、调用链)分析故障原因,某支付系统交易失败时,通过关联支付网关日志、数据库日志与用户行为日志,可快速判断是第三方接口超时还是数据库死锁导致。

性能监控与容量规划依赖日志中的性能指标,通过解析应用日志的响应时间、吞吐量、错误率等数据,运维团队可识别系统瓶颈(如慢查询、内存泄漏),并基于历史趋势预测资源需求,为扩容容灾提供数据支撑,通过分析日志中“数据库连接池耗尽”频率,可提前调整连接池大小或分库分表。

安全审计与威胁检测是日志系统的重要价值,通过分析安全设备日志、应用访问日志与系统日志,可识别异常行为(如暴力破解、数据泄露),某企业通过日志分析发现某IP地址在短时间内多次尝试登录失败,结合地理位置信息判定为恶意攻击,及时触发风控策略并封禁IP。

业务决策支持是 logs 数据的深度应用,通过挖掘用户行为日志(如点击流、交易记录),业务部门可分析用户偏好、转化路径与流失原因,优化产品设计与营销策略,电商平台通过分析“加购未下单”日志,发现支付环节存在卡顿,推动技术团队优化支付接口,提升转化率。

实施要点:构建高效日志系统的关键

尽管分层日志分析工具优势显著,但其成功实施需关注以下要点,避免陷入“工具堆砌却无实效”的困境。

明确需求与目标是前提,企业需根据业务场景确定日志分析的核心目标(如故障排查、安全合规),明确需采集的日志类型、保留周期与查询需求,避免过度采集导致资源浪费,金融行业需满足等保要求,需重点采集审计日志并保留6个月以上。

技术选型与架构设计是核心,需综合考虑数据量、查询性能、成本预算与团队技术栈,中小规模企业可选用轻量级方案(如Loki+Elasticsearch),大型互联网企业则需构建基于Kafka+Flink+Elasticsearch的实时分析平台,需设计高可用架构,避免单点故障。

数据标准化与治理是基础,统一日志格式(如JSON、CEF)、规范字段命名(如timestamp、level、message),可提升后续处理效率,建立数据血缘管理,明确日志来源与处理逻辑,确保数据可追溯、可信任。

人员培训与流程优化是保障,日志分析需运维、开发、安全团队协作,需通过培训提升团队对工具的掌握程度(如Kibana高级查询、Flink作业开发);同时优化日志处理流程,如建立“告警-定位-解决-复盘”的闭环机制,提升故障响应效率。

分层日志分析工具通过系统化的架构设计与技术能力,将海量日志数据转化为企业可观测性与智能化运维的核心资产,随着云原生、AI等技术的发展,日志分析正向更实时、更智能、更自动化的方向演进,企业唯有结合业务需求,构建科学、高效的日志系统,才能在数字化浪潮中快速响应变化、保障系统稳定,并从数据中挖掘持续增长的动力。