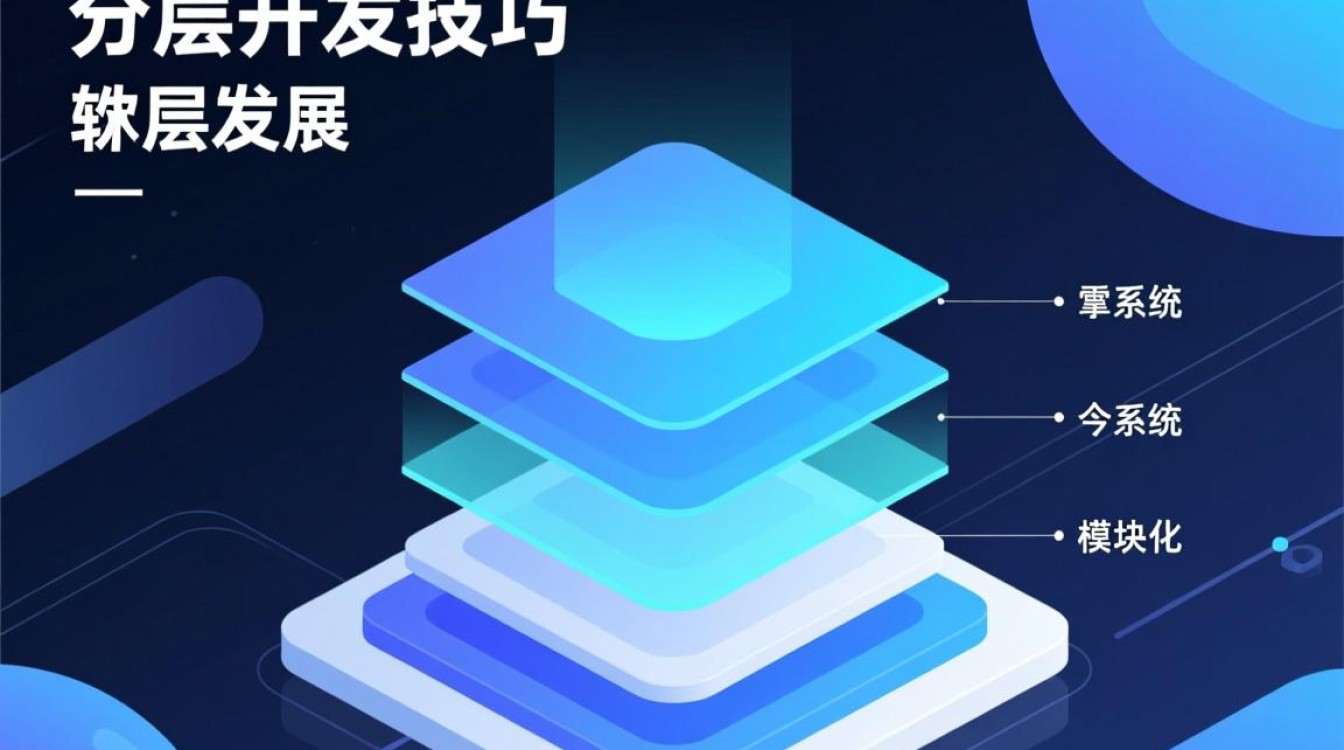

分层开发技巧

在现代软件开发中,分层开发是一种被广泛采用的设计方法,它通过将系统划分为不同的逻辑层次,实现代码的模块化、可维护性和可扩展性,无论是传统的单体应用还是微服务架构,分层开发都能有效降低系统的复杂度,提高开发效率,本文将深入探讨分层开发的核心技巧,包括层次划分、职责定义、通信方式以及最佳实践,帮助开发者构建高质量的系统架构。

层次划分的核心原则

分层开发的基础是合理的层次划分,系统被划分为表现层、业务逻辑层、数据访问层和基础设施层,每一层都有明确的职责,避免功能交叉导致的混乱。

- 表现层:负责与用户交互,包括界面展示、用户输入处理和数据呈现,在Web应用中,表现层可能包含前端框架(如React、Vue)或后端模板引擎(如JSP、Thymeleaf)。

- 业务逻辑层:实现系统的核心业务规则,如数据验证、流程控制和业务计算,这一层是系统的“大脑”,应独立于具体的技术实现。

- 数据访问层:负责数据的持久化操作,包括数据库交互、缓存管理和文件存储,常见的实现方式包括ORM框架(如Hibernate、MyBatis)或Repository模式。

- 基础设施层:提供底层支持,如日志记录、消息队列、第三方服务集成等,这一层通常被其他层次依赖,但不直接参与业务逻辑。

划分层次时需遵循“单向依赖”原则,即高层模块可以依赖低层模块,而低层模块不能依赖高层模块,业务逻辑层可以依赖数据访问层,但表现层不应直接依赖数据访问层。

各层的设计技巧

表现层设计

表现层的设计应注重用户体验和代码的可维护性,采用前后端分离架构,将UI渲染与业务逻辑解耦,前端通过API与后端通信,使用组件化开发,将页面拆分为可复用的组件(如按钮、表单),减少重复代码,引入状态管理工具(如Redux、Vuex)统一管理前端数据流,避免状态混乱。

业务逻辑层设计

业务逻辑层是系统的核心,其设计直接影响系统的可扩展性,采用领域驱动设计(DDD),将业务领域划分为限界上下文(Bounded Context),明确每个上下文的职责,使用策略模式或工厂模式封装可变的业务逻辑,例如根据不同条件选择不同的折扣计算方式,通过依赖注入(DI)管理组件间的依赖关系,提高代码的可测试性。

数据访问层设计

数据访问层的设计目标是高效、安全地操作数据,使用Repository模式封装数据访问逻辑,上层代码无需关心具体的数据存储方式,引入缓存机制(如Redis)减少数据库访问压力,但对缓存的使用需注意数据一致性问题,采用事务管理确保数据操作的原子性,例如在涉及多表修改的业务中,使用@Transactional注解(Spring框架)或手动控制事务边界。

基础设施层设计

基础设施层的设计应注重稳定性和可扩展性,使用配置中心(如Nacos、Apollo)管理环境配置,避免硬编码,通过日志框架(如Log4j、SLF4J)记录系统运行状态,便于问题排查,采用服务网格(如Istio)或API网关(如Kong)管理微服务间的通信,实现流量控制、熔断和监控。

层间通信的最佳实践

层间通信是分层开发的关键环节,直接影响系统的性能和可维护性,常见的通信方式包括同步调用、异步消息和事件驱动。

- 同步调用:通过REST API或RPC框架(如gRPC、Dubbo)实现实时通信,适用于需要即时响应的场景,但需注意避免循环依赖和性能瓶颈。

- 异步消息:使用消息队列(如Kafka、RabbitMQ)实现解耦通信,适用于高并发场景,例如订单创建后异步发送通知消息。

- 事件驱动:通过发布-订阅模式(如Spring Event、RxJava)实现松散耦合,用户注册完成后发布“UserRegistered”事件,其他服务订阅该事件并执行后续逻辑。

无论采用哪种通信方式,都需明确接口契约,使用版本管理(如API版本控制)兼容不同层次的演进需求。

分层开发的常见陷阱与解决方案

- 层次职责混乱:表现层直接操作数据库或业务逻辑层包含数据访问代码。

解决方案:严格遵循单一职责原则,通过代码审查(Code Review)确保层次边界清晰。

- 过度分层:引入不必要的层次,导致系统复杂度增加。

解决方案:根据项目规模合理划分层次,小型项目可合并部分层次(如业务逻辑层与数据访问层)。

- 紧耦合:高层模块依赖低层模块的具体实现,难以替换技术栈。

解决方案:使用抽象接口(如接口隔离原则)定义层间契约,依赖注入框架(如Spring)管理依赖关系。

总结与展望

分层开发是一种强大的架构设计方法,通过合理的层次划分和职责定义,可以构建出高内聚、低耦合的系统,在实际开发中,开发者需根据项目需求灵活调整分层策略,结合领域驱动设计、微服务架构等先进理念,持续优化系统架构,随着云原生和Serverless技术的发展,分层开发将更加注重动态扩展和弹性伸缩,为软件系统的演进提供更广阔的空间。