在数据管理领域,分层存储型号作为一种高效的数据组织与访问策略,通过将不同访问频率、重要性的数据分布到不同性能和成本的存储介质中,实现了资源优化与成本控制,其核心在于根据数据“热-温-冷”特性构建多级存储架构,兼顾访问效率与存储成本,已成为现代数据中心和企业信息管理的核心解决方案。

分层存储型号的核心逻辑

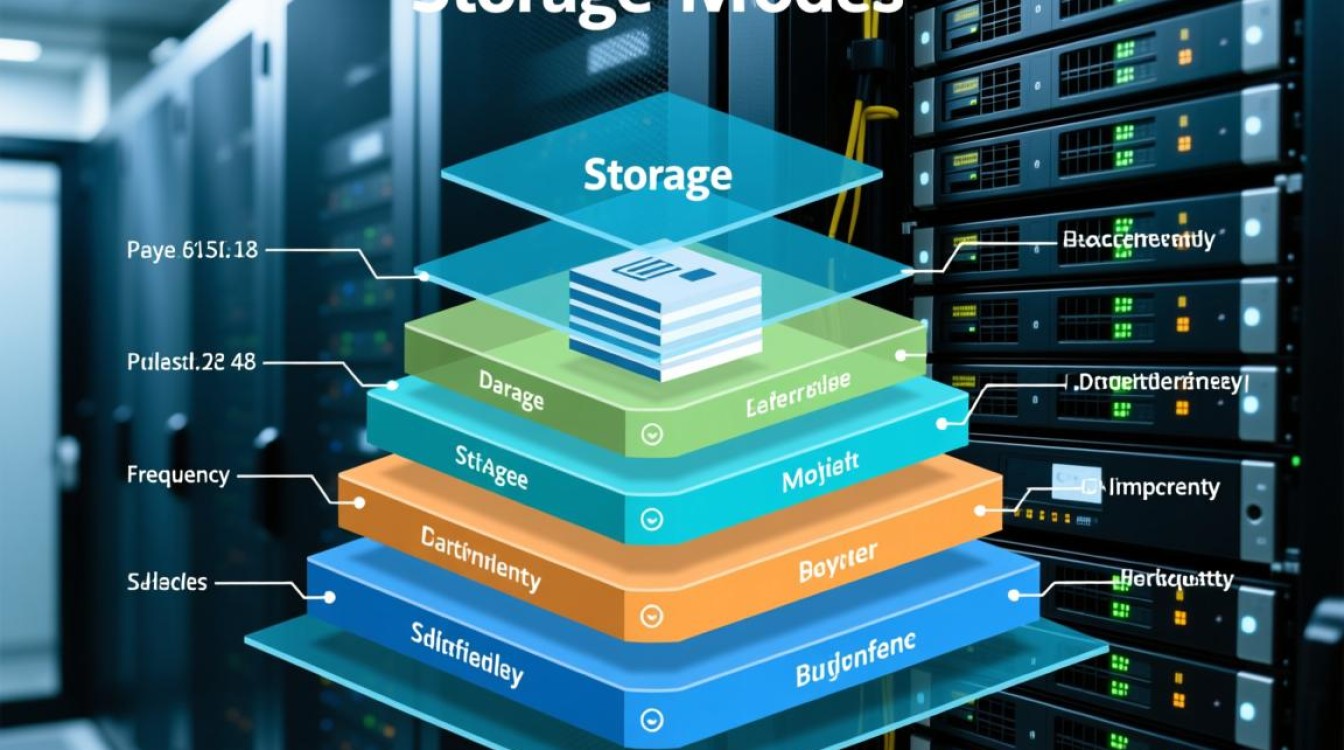

分层存储型号的设计基于“数据生命周期理论”,即数据的价值随时间推移而衰减,通常将存储层分为三层:热数据层、温数据层和冷数据层,热数据为高频访问的活跃数据(如实时交易记录、高频业务系统),需采用高性能存储介质(如SSD、NVMe)以保障低延迟访问;温数据为低频访问但仍需较快响应的数据(如历史业务查询、归档日志),可平衡性能与成本,采用中端存储(如SATA SSD、混合闪存);冷数据为极少访问的长期保存数据(如合规备份、冷归档文档),则以低成本为大前提,采用大容量HDD或磁带库,甚至云存储的冷存/归档档位,这种分级逻辑使存储资源与数据价值精准匹配,避免“一刀切”的高成本浪费。

分层存储型号的技术实现方式

分层存储型号的实现依赖于关键技术支撑,包括数据识别、自动迁移和接口适配。

数据识别层:通过IO监测、访问频率分析、数据热度算法(如LRU、LFU)等手段,自动标记数据的冷热属性,部分高级系统还会结合数据类型(如结构化/非结构化)、合规要求(如保留期限)等维度,建立多维度数据画像。

自动迁移层:基于识别结果,通过策略引擎实现数据在层间的自动流动,设定“30天未访问数据自动下移至温层”“6个月未访问数据迁移至冷层”等规则,结合定时任务或实时触发机制,确保数据始终处于最优层级。

接口适配层:为上层应用提供统一访问接口,屏蔽底层存储差异,当应用请求冷数据时,系统可通过缓存预取或分级响应机制,将数据临时调至热层,避免用户感知到延迟。

分层存储型号的典型应用场景

分层存储型号已在多个领域展现出显著价值,尤其在数据密集型行业中成为标配。

金融行业:银行核心系统需实时处理高频交易数据(热数据),而历史交易流水(温数据)用于季度审计,长期监管数据(冷数据)需低成本保存,分层存储可确保交易响应毫秒级延迟,同时将归档成本降低60%以上。

医疗健康:医院影像数据(如CT、MRI)中,近期患者影像需高频调阅(热数据),历史影像用于科研或复诊(温数据),超10年的存档数据(冷数据)需满足合规留存要求,分层架构既保障了诊断效率,又解决了海量影像数据的存储压力。

云服务与大数据:云服务商通过分层存储型号(如AWS S3的Standard、Infrequent Access、Glacier档位)为客户提供灵活的数据存储方案,企业可根据数据访问频率动态调整成本,实现“按需付费”,大数据分析平台则利用分层存储将热数据存入计算节点附近,冷数据存入分布式文件系统,优化数据处理效率。

分层存储型号的优势与挑战

分层存储型号的核心优势在于成本与性能的平衡:通过将80%的冷数据迁移至低成本介质,可降低整体存储成本30%-50%,同时将20%的热数据保留在高性能层,保障关键业务体验,其自动化的数据流动机制减少了人工运维负担,支持弹性扩展,适应数据量增长需求。

但分层存储也面临挑战:数据识别准确性依赖算法模型,若热度判断偏差可能导致频繁迁移或性能瓶颈;跨层数据迁移可能带来短期延迟,需结合缓存策略优化;冷数据恢复(如磁带库调取)耗时较长,需结合业务容忍度设计响应策略。

未来发展趋势

随着AI与存储技术的融合,分层存储型号正向智能化、自动化演进,通过机器学习预测数据访问模式,实现 proactive 的数据预迁移;结合存储级内存(SCM)等新型介质,构建“热-温-冷-存档”四级架构,进一步细化颗粒度,云原生分层存储(如多云分层、边缘分层)将满足分布式场景下的数据就近访问需求,成为企业数字化转型的关键基础设施。

分层存储型号通过科学的资源调度与成本控制,为数据管理提供了可持续的解决方案,随着技术的持续迭代,其将在数据价值挖掘与资源优化方面发挥更重要的作用。