域名劫持的常见手段与防范措施

在互联网时代,域名作为企业或个人在网络上的“数字身份”,其安全性至关重要,域名劫持事件频发,攻击者通过非法手段控制他人域名,可能导致数据泄露、业务中断甚至经济损失,了解域名劫持的常见手段及防范措施,对保护数字资产安全具有重要意义。

域名劫持的主要技术手段

-

账户凭证窃取

攻击者通过钓鱼邮件、恶意软件或社会工程学手段,获取域名注册商账户的用户名和密码,一旦登录成功,攻击者可修改域名解析服务器(DNS)、转移域名所有权或锁定账户,从而实现对域名的控制。 -

DNS劫持

DNS(域名系统)是域名与IP地址的“翻译官”,攻击者通过篡改DNS记录,将用户访问的域名指向恶意服务器,将银行官网域名指向伪造的钓鱼网站,窃取用户账户信息,DNS劫持可通过攻击本地网络、DNS服务商或利用协议漏洞实现。 -

域名注册商漏洞利用

部分域名注册商的安全措施不足,攻击者可利用其系统漏洞(如弱密码、未开启双因素认证)直接修改域名信息,若注册商客服流程存在缺陷,攻击者可能通过伪造身份证明文件骗取域名转移权限。 -

域名系统协议漏洞

DNS协议设计之初存在安全缺陷,如DNS缓存投毒(DNS Cache Poisoning),攻击者可向DNS服务器发送伪造的解析响应,使缓存错误的域名与IP映射关系,从而劫持流量。 -

社会工程学攻击

攻击者冒充域名所有者或授权人员,联系注册商客服要求修改域名信息或转移所有权,利用人性的弱点(如信任权威、紧急心理),诱导客服执行非法操作。

域名劫持的危害

域名劫持的后果可能十分严重:

- 业务中断:企业官网、邮箱等服务无法正常访问,导致客户流失和品牌声誉受损。

- 数据泄露:攻击者通过劫持的域名获取用户隐私信息、交易数据等敏感内容。

- 经济损失:黑客可能通过域名勒索赎金,或利用域名进行欺诈活动,直接或间接造成财产损失。

- 信任危机:频繁的域名劫持事件会降低用户对平台安全性的信任,影响长期发展。

防范域名劫持的关键措施

-

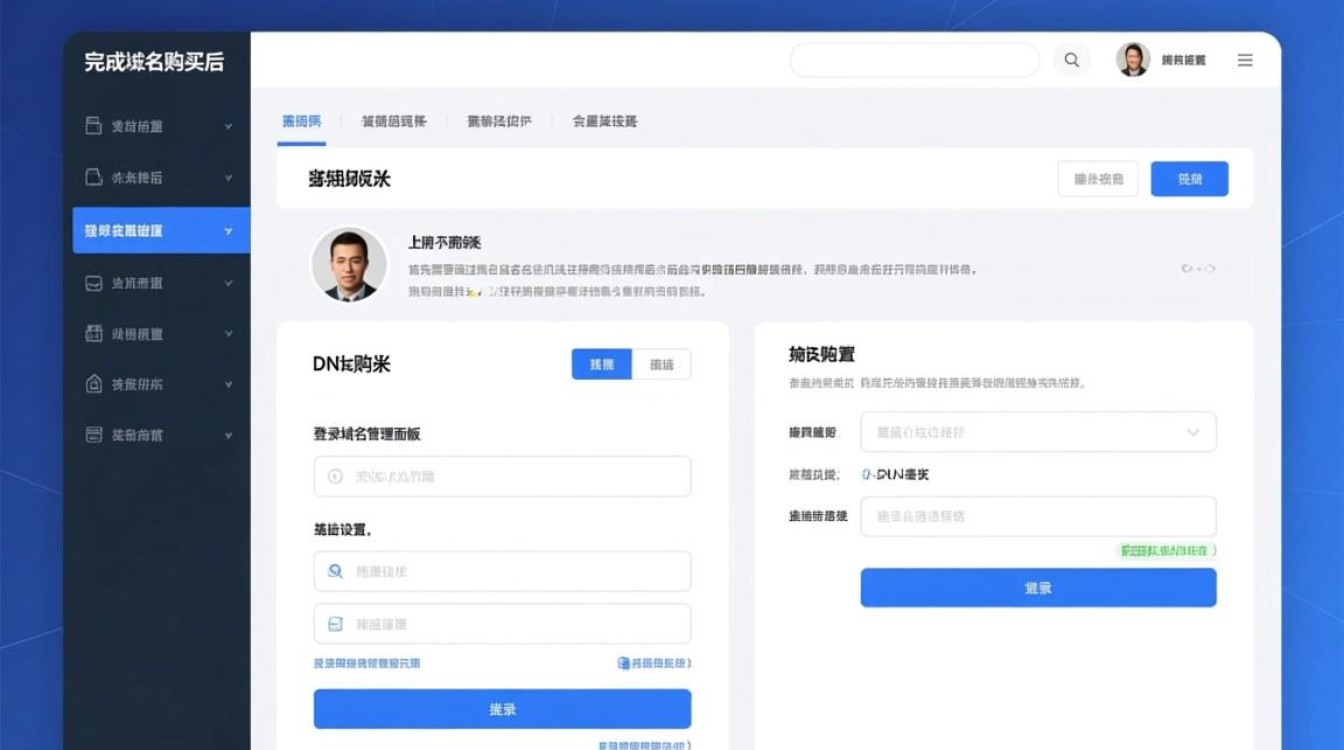

强化账户安全

- 使用强密码并定期更换,避免在多个平台重复使用相同密码。

- 开启域名注册商提供的双因素认证(2FA),确保即使密码泄露,攻击者也无法登录账户。

- 定期检查账户登录记录,发现异常立即冻结账户并联系注册商。

-

优化DNS配置

- 使用DNSSEC(DNS安全扩展)技术,通过数字签名验证DNS数据的真实性和完整性,防止DNS缓存投毒。

- 将域名解析切换到高安全性DNS服务商,提供DDoS防护、流量监控等功能。

- 定期检查DNS记录,确保未被恶意篡改。

-

选择可靠的注册商

- 优先选择知名度高、安全措施完善的域名注册商,确认其是否提供账户锁定、转移保护等功能。

- 避免使用小众或安全性未经验证的注册商,降低因服务商漏洞被攻击的风险。

-

完善信息保护

- 域名注册信息(如WHOIS数据)中的联系方式避免使用公开邮箱或电话,减少社会工程学攻击的暴露面。

- 对域名所有者信息启用隐私保护服务,防止个人信息被恶意利用。

-

建立应急响应机制

- 制定域名劫持应急预案,包括联系注册商、冻结域名、恢复DNS配置等步骤。

- 定备份数据和域名配置文件,确保在劫持发生后能快速恢复服务。

- 与法律团队合作,必要时通过法律途径追回域名所有权。

遭遇域名劫持后的应对步骤

- 立即冻结账户:联系域名注册商,提供身份证明并申请临时冻结域名,防止攻击者进一步操作。

- 收集证据:保存账户登录日志、邮件记录等证据,为后续法律维权提供支持。

- 恢复控制权:在注册商协助下,重置密码、修改DNS记录或转移域名,恢复服务正常。

- 加强安全防护:完成恢复后,全面检查账户安全设置,更换密码并开启双因素认证,避免再次被攻击。

域名劫持是网络安全领域的一大威胁,但通过了解攻击手段并采取有效的防范措施,可显著降低风险,无论是个人还是企业,都应重视域名安全,从账户管理、DNS配置到服务商选择,全方位构建防护体系,建立应急响应机制,确保在遭遇攻击时能迅速应对,将损失降到最低,在数字化时代,保护域名的安全,就是守护网络世界的“数字身份”。