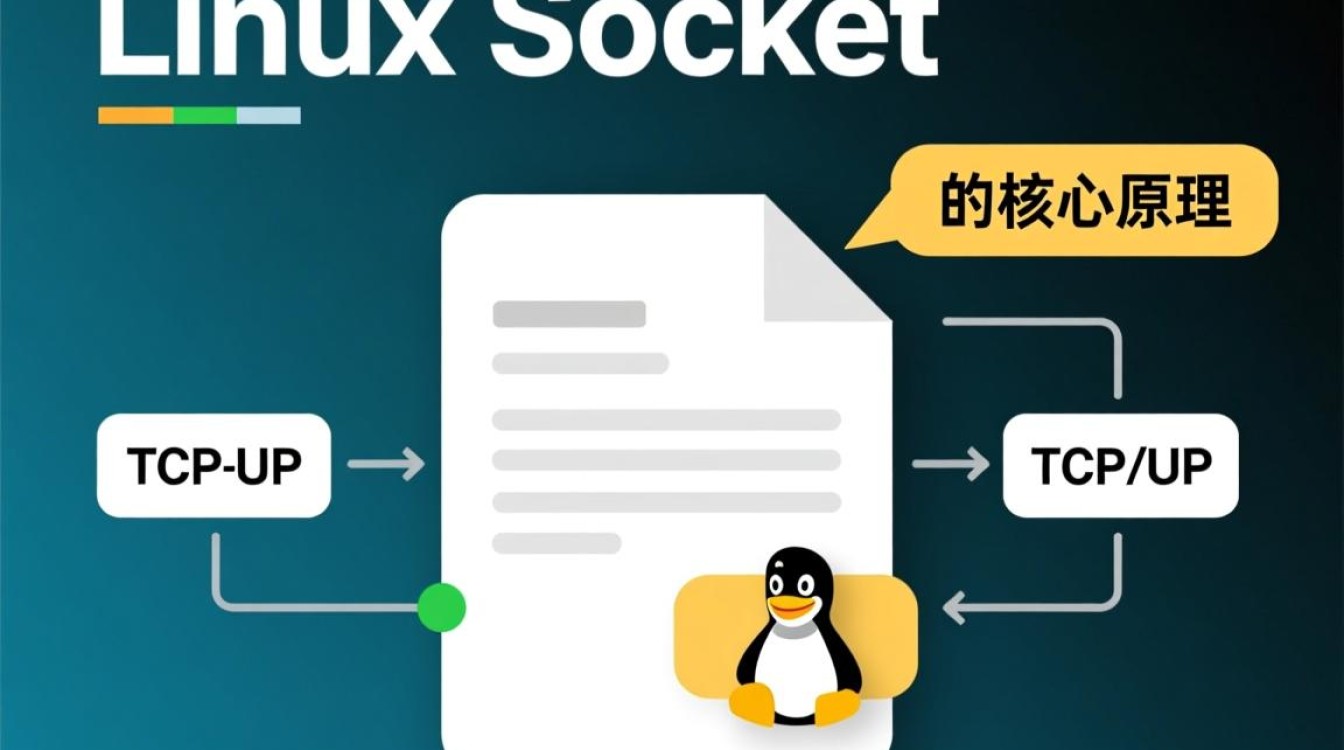

Linux Socket 传输文件的核心原理

Linux Socket 是一种进程间通信机制,通过 TCP/IP 协议实现网络中不同主机间的数据传输,文件传输本质上是将文件数据拆分为数据包,通过 Socket 连接逐个发送,接收方再按序重组,整个过程需建立可靠的连接(如 TCP),确保数据完整性和顺序性。

服务器端实现步骤

服务器端需完成 Socket 创建、绑定、监听及数据接收四个核心步骤,使用 socket() 函数创建套接字,指定 AF_INET(IPv4)和 SOCK_STREAM(TCP);接着通过 bind() 将套接字与 IP 地址及端口号绑定;调用 listen() 进入监听状态,等待客户端连接;最后通过 accept() 接受连接请求,返回新的套接字用于数据传输,接收文件时,需先读取文件名和大小,再循环调用 recv() 接收文件数据,写入本地文件,直至接收完毕。

客户端实现步骤

客户端需主动发起连接,流程包括创建套接字、连接服务器、发送文件数据,使用 socket() 创建套接字后,通过 connect() 向服务器 IP 和端口发起连接,发送文件前,需先发送文件名及大小元数据,便于服务器接收处理;随后以二进制模式打开文件,循环读取文件数据块,通过 send() 发送至服务器,直至文件传输完成。

关键技术细节

文件传输需关注数据分块与缓冲区管理,通常设置固定大小的缓冲区(如 4096 字节),避免一次性加载大文件导致内存溢出,为提升效率,可使用 setsockopt() 调整 Socket 缓冲区大小,启用 TCP_NODELAY 选项禁用 Nagle 算法,减少延迟,需处理网络异常,如 recv() 返回 0 表示连接断开,返回 -1 需检查 errno 判断错误类型。

错误处理与资源释放

传输过程中需完善错误处理机制,如文件打开失败、网络中断等情况,通过 perror() 输出错误信息,并使用 close() 关闭套接字文件描述符,避免资源泄漏,推荐使用 atexit() 注册资源清理函数,或采用 RAII(资源获取即初始化)思想,确保异常情况下资源能正确释放。

优化与扩展

为提升传输效率,可引入多线程或异步 I/O 模型,主线程负责 Socket 通信,工作线程处理文件读写,减少 I/O 阻塞,对于大文件传输,可增加进度条功能,通过已发送字节数计算传输百分比,安全性方面,可结合 SSL/TLS 加密 Socket 通信,防止数据泄露,或使用哈希校验(如 MD5)验证文件完整性。

实际应用场景

Linux Socket 文件传输广泛应用于文件共享、远程备份、数据同步等场景,分布式系统中通过 Socket 实现节点间文件分发,云存储服务利用 Socket 上传下载文件,或网络工具如 SCP、FTP 均基于 Socket 原理构建,掌握其实现机制,有助于开发高效稳定的网络应用。

通过以上步骤和技术的结合,可构建一个健壮的 Linux Socket 文件传输系统,兼顾可靠性、效率与可扩展性,满足不同场景下的数据传输需求。