在数字化时代,服务器的稳定运行是各类业务系统的基石,当企业面临业务调整、资源优化或成本控制等需求时,“服务器能转么”这一问题便成为技术决策的关键,这里的“转”字含义丰富,既涉及服务器硬件的用途转换,也关联到软件环境的迁移与重构,甚至可能指向服务器的全生命周期管理,要全面解答这一问题,需从硬件、软件、业务场景三个维度展开分析。

硬件层面的“转”:从物理形态到资源调配

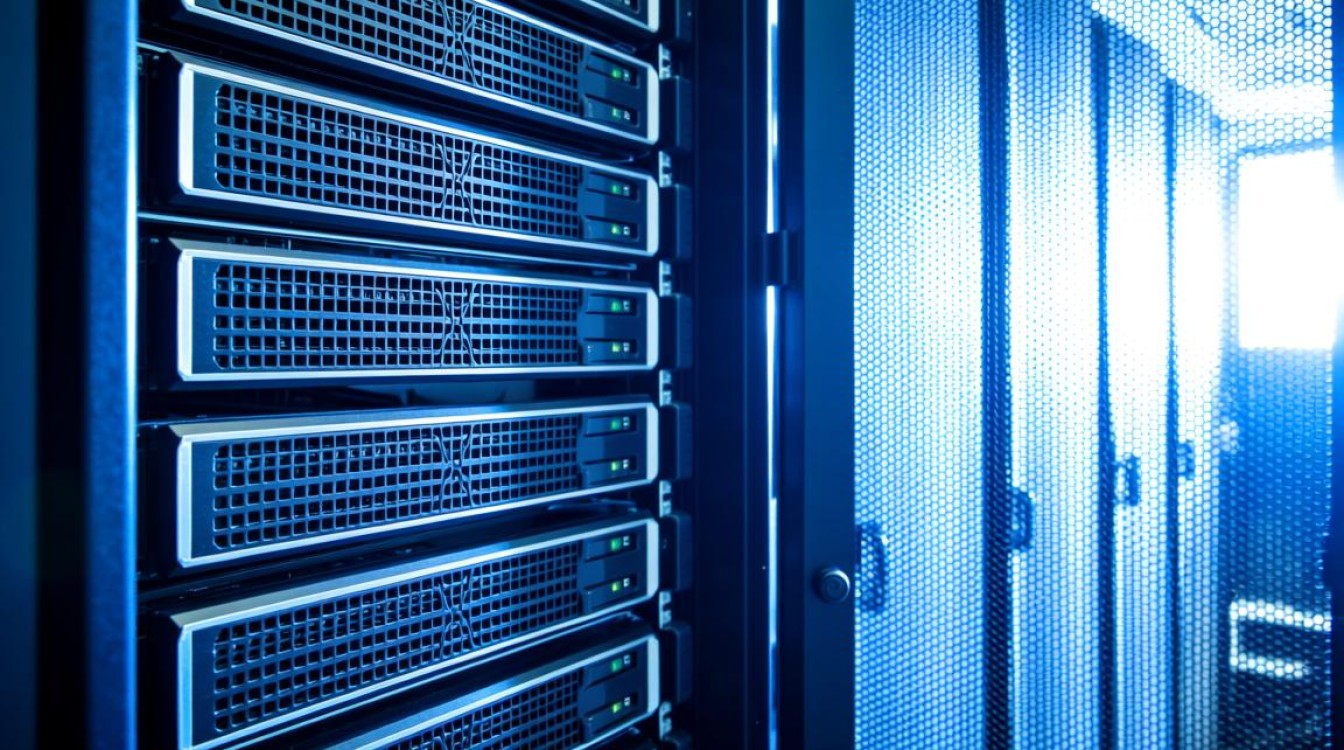

服务器的硬件“转”向,首先体现在物理形态的灵活调整,传统服务器多为塔式或机架式,但随着云计算和边缘计算的普及,企业可通过模块化设计将通用服务器转化为专用设备,将闲置的x86服务器通过硬件改造,搭载GPU加速卡后转型为AI训练节点;或利用刀片服务器的高密度特性,在有限机柜空间内实现计算资源的动态扩容,硬件层面的“转”还涉及资源回收与再利用,当服务器性能无法满足核心业务需求时,可将其降级用于测试环境、灾备系统,或通过捐赠、二手交易等方式实现价值流转,减少电子 waste。

硬件转型并非无限制,服务器的架构(如x86与ARM)、扩展能力(如PCIe插槽数量、内存类型)以及功耗限制,都会影响其用途转换的可行性,基于Intel至强处理器的服务器虽可虚拟化,但若硬件不支持VT-x等虚拟化技术,则难以承担虚拟化宿主机的角色,在硬件转型前,需全面评估其技术参数与目标场景的匹配度。

软件层面的“转”:从系统迁移到应用重构

服务器的核心价值在于承载软件服务,转”的关键往往体现在软件环境的迁移与重构,常见的场景包括操作系统迁移,如将Windows Server环境下的应用迁移至Linux系统,以降低授权成本或提升安全性;虚拟化平台转型,如从VMware vSphere迁移至开源的KVM或Proxmox VE,实现虚拟化资源的自主可控。

对于企业而言,更复杂的转型是应用架构的升级,将传统的单体应用拆分为微服务架构,部署在容器化平台(如Docker+Kubernetes)上,使服务器资源利用率提升30%以上,当业务从本地数据中心向云迁移时,服务器“转”向云原生架构,需通过镜像迁移、数据同步、DNS解析切换等步骤,确保业务连续性,这一过程中,数据一致性、网络延迟以及回滚机制的设计,是转型成败的核心要素。

业务场景的“转”:从成本优化到战略升级

服务器的“转”最终要服务于业务目标的实现,从成本角度看,企业可通过服务器整合技术,将多台低负载物理服务器合并为少数几台高性能服务器,降低硬件采购、电力散热及运维成本,据IDC统计,通过虚拟化整合,企业可节省40%-60%的服务器总拥有成本。

从战略层面看,服务器的转型可驱动业务创新,零售企业将边缘服务器部署于线下门店,通过实时数据分析优化库存管理;金融机构利用服务器集群构建区块链节点,提升交易透明度与安全性。“转”不仅是技术调整,更是业务模式的革新,需以用户需求为导向,平衡技术投入与产出效益。

转型中的风险与应对

服务器转型并非一蹴而就,过程中需警惕潜在风险,数据丢失是首要威胁,需通过增量备份、快照技术确保迁移安全;业务中断可能影响用户体验,建议采用灰度发布、双活架构等方案平滑过渡;技术兼容性问题则需提前进行POC(概念验证)测试,验证软硬件的适配性,人员技能培训也不可忽视,运维团队需掌握新架构的管理工具与操作流程,避免因人为失误导致转型失败。

服务器的“转”是技术与业务的动态平衡,既需要硬件层面的灵活适配,也需要软件层面的精细迁移,更需要以业务场景为最终导向,在数字化转型浪潮下,企业应建立全生命周期的服务器管理体系,通过定期评估技术趋势与业务需求,制定合理的转型策略,唯有如此,才能让服务器资源持续创造价值,为企业的创新发展提供坚实支撑,无论是硬件的再利用、软件的升级迭代,还是业务场景的拓展延伸,“转”的核心在于以最小成本实现最大效益,让每一台服务器都能在其生命周期内发挥最大价值。