在互联网的世界里,域名常被视为网站的“数字门牌号”,许多人默认它具有唯一性,认为一个域名对应一个网站,一个网站也必然对应一个域名,这种认知存在一定的局限性,域名并非唯一的,这种“非唯一性”体现在多个层面,包括技术实现、商业策略和用户访问等多个维度,理解这一点对于网站运营者、开发者乃至普通用户都具有重要意义。

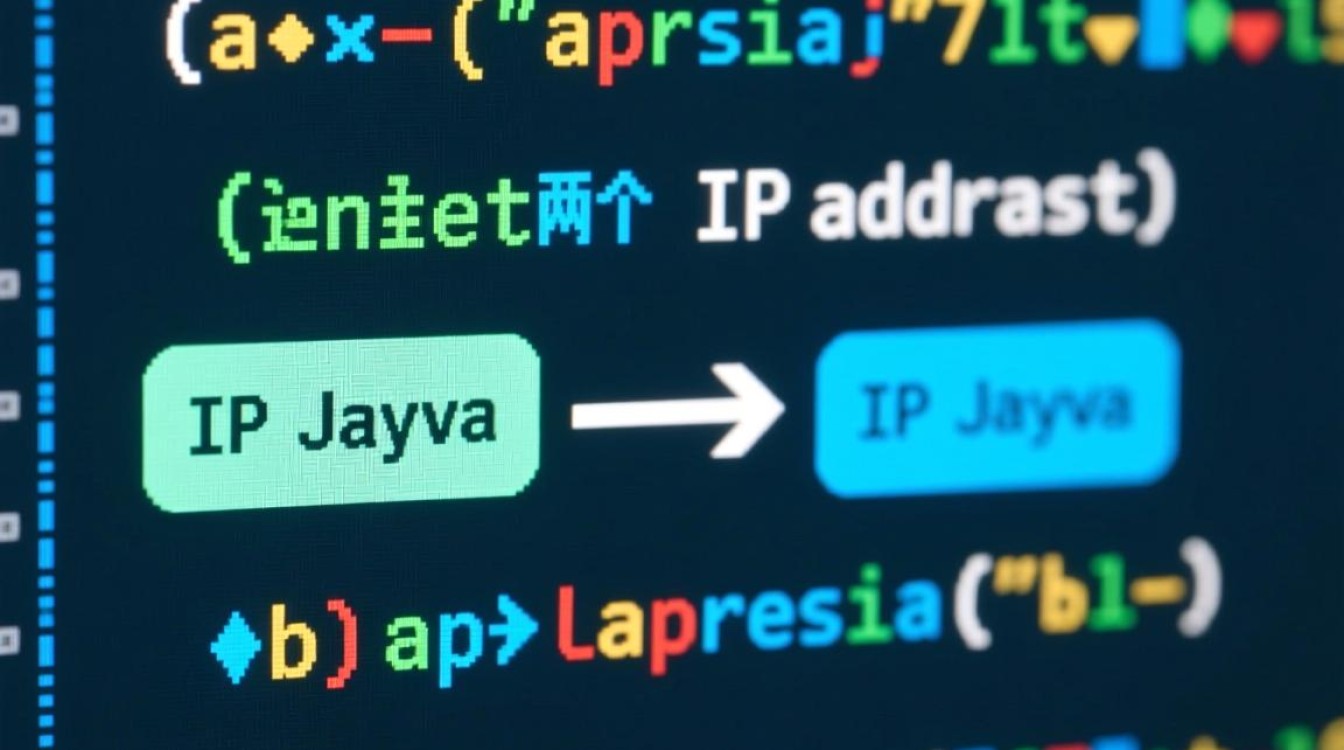

技术实现:一个IP地址可对应多个域名

从技术底层来看,域名与IP地址的映射关系并非严格的一对一,当用户在浏览器中输入域名时,系统需要通过DNS(域名系统)解析将域名转换为IP地址,才能找到对应的服务器,而一台服务器(即一个IP地址)完全可以托管多个域名,这种技术称为“虚拟主机”(Virtual Hosting)。

许多中小型网站都共享同一台服务器的资源,每个域名指向服务器上的不同目录,用户访问不同域名时,服务器会根据请求的域名返回对应的网站内容,这意味着,多个看似独立的网站可能运行在同一台物理服务器上,共享同一个IP地址,反向代理技术(如Nginx、Apache)也允许一个IP地址通过不同的端口号或配置规则,响应多个域名的请求,进一步强化了“一IP多域名”的可能性。

商业策略:企业品牌保护下的域名矩阵

在商业领域,域名的“非唯一性”更是企业品牌战略的体现,大型企业往往会注册多个域名,形成“域名矩阵”,以保护品牌资产、覆盖用户访问习惯、规避潜在风险。

常见的多域名布局包括:品牌主域名(如company.com)、品牌变体域名(如company.cn、company.net)、行业相关域名(如company-tech.com)、错拼保护域名(如compnay.com,防止用户输入错误被他人抢注),甚至竞争对手可能模仿的域名(如thebestcompany.com),这些域名可能全部指向同一个官网,也可能分别用于不同的子品牌、营销活动或区域市场,谷歌除了google.com外,还拥有google.cn、google.org等多个域名,以满足不同地区和场景的需求。

企业有时还会注册新域名用于测试、临时活动或旧域名迁移,确保业务连续性,这种多域名策略并非“冗余”,而是品牌管理的必要手段。

用户访问:多域名指向同一内容的场景

对于普通用户而言,经常遇到多个域名指向同一网站内容的情况,这背后往往是运营者的刻意设计,常见的场景包括:

- 简化访问路径:主域名可能较长或不易记忆,运营者会注册简短域名(如短链接)作为跳转,方便用户分享和输入,微博的weibo.com和短域名t.cn都指向同一平台。

- 适配不同设备:针对PC端和移动端,企业可能使用不同域名(如pc.company.com和m.company.com),但实际内容来自同一服务器,只是页面布局根据设备优化。

- 多语言或多区域版本:国际化网站通常会为不同语言或地区注册对应域名(如en.company.com、jp.company.com),但底层内容管理系统是统一的,用户访问时会根据域名加载对应语言版本。

- 流量分发与容灾:通过CDN(内容分发网络)或负载均衡技术,多个域名可以指向不同地区的服务器,用户访问时会被分配到最近节点,提升访问速度;若某个域名出现故障,其他域名仍可正常提供服务,提高系统稳定性。

域名解析的灵活性:CNAME与URL转发

DNS解析的进一步技术手段,也让域名的“非唯一性”更加灵活,CNAME(别名记录)允许将一个域名指向另一个域名,而非直接指向IP地址,这意味着,多个子域名可以通过CNAME指向同一个主域名,实现内容共享,而URL转发(URL Forwarding)则可以将用户对某个域名的访问自动重定向到另一个域名,虽然用户浏览器地址栏会显示目标域名,但本质上仍是多个域名服务于同一内容。

这些技术手段在网站迁移、品牌整合或临时活动中尤为常见,企业将旧域名newcompany.com通过URL转发到新域名company.com,确保用户不会因域名变更而流失。

认知误区:域名唯一性的误解与澄清

尽管域名并非唯一,但“唯一性”的认知依然普遍存在,这主要源于早期互联网资源相对稀缺,以及个人网站对简单域名的依赖,随着互联网技术的发展,域名注册成本降低、技术实现多样化,“非唯一性”已成为常态。

需要注意的是,域名的“非唯一性”不等于“可随意复制”,每个域名的注册需遵循“先申请先注册”原则,一旦被注册,他人便无法再使用完全相同的域名,域名的“非唯一”是指多个域名可指向同一资源,而非同一域名的重复存在。

域名作为互联网的入口,其“非唯一性”打破了传统“门牌号”一一对应的刻板印象,从技术、商业到用户体验,都展现了互联网的灵活性与包容性,对于网站运营者而言,理解并善用域名的“非唯一性”,能够优化品牌管理、提升访问效率、保障业务稳定;对于用户而言,认识到这一点,则能更从容地面对多个域名指向同一内容的场景,避免因“域名唯一”的误解而产生困惑,在互联网不断演进的今天,域名的价值不仅在于其唯一标识,更在于其背后承载的灵活应用与无限可能。