初学Java时记不住知识点是许多学习者都会遇到的困扰,这并非个人能力问题,而是编程学习的必经阶段,Java作为一门功能强大且应用广泛的编程语言,其语法体系、类库框架和编程思想都需要时间和方法来消化吸收,要有效解决记不住的问题,需要从理解记忆、科学练习、系统梳理和实践应用四个维度入手,逐步构建稳固的知识体系。

理解先行:从”死记硬背”到”知其所以然”

记忆的基础是理解,对知识点背后的原理和逻辑进行深度剖析,能显著提升记忆效果,学习面向对象编程时,与其强行记忆封装、继承、多态的定义,不如通过现实场景类比:封装如同将汽车零件封装在引擎盖内,用户只需操作方向盘而无需了解内部构造;继承好比子女继承父母的基因,子类可以复用父类的属性和方法;多态则如同”交通工具”这个概念,可以是汽车、自行车或飞机,具体形态取决于调用方式。

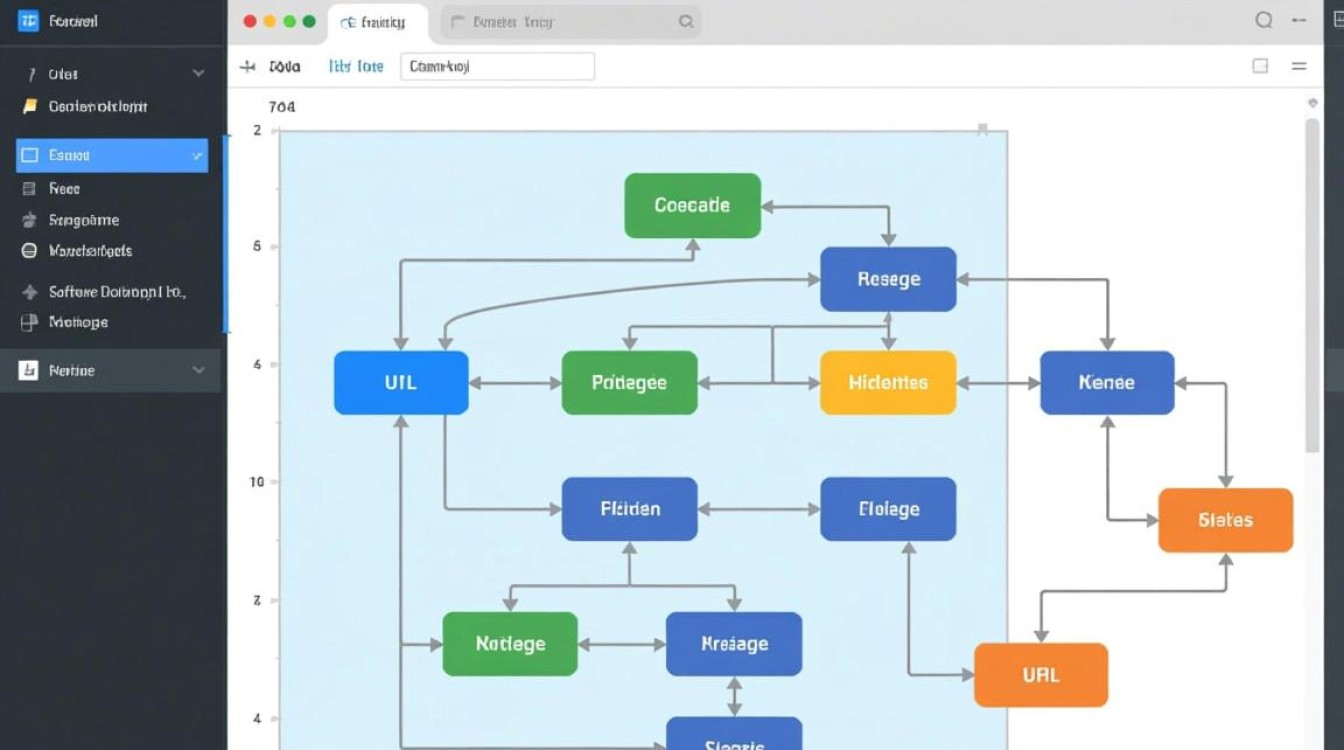

对于抽象概念,如Java的集合框架,建议通过画图和流程图辅助理解,List、Set、Map的区别可以通过维恩图展示,它们的底层实现(如ArrayList的动态数组、HashMap的哈希表)可以通过内存结构示意图来呈现,当理解了”为什么需要扩容””哈希冲突如何解决”等问题后,相关API和特性自然更容易记住。

科学练习:在”重复应用”中强化记忆

艾宾浩斯遗忘曲线表明,间隔重复能有效对抗遗忘,针对Java知识点,可以采用”三步练习法”:

- 基础语法巩固:每天安排30分钟专项练习,如循环语句、数组操作等,通过在线平台(如LeetCode、牛客网)的简单题目进行针对性训练,重点掌握语法规则和常见错误。

- 小项目实战:学完基础语法后,立即通过小项目串联知识点,学习完IO流后,可以尝试实现一个简单的文件复制工具;学习完多线程后,可以开发一个倒计时器,在解决实际问题的过程中,知识点会从”被动记忆”转化为”主动应用”。

- 代码复盘总结:对练习中出现的错误和典型代码进行整理,建立个人错题本,将”NullPointerException”的常见场景、”数组越界”的典型原因及解决方案记录下来,定期回顾,避免重复犯错。

系统梳理:构建”知识网络”而非”零散知识点”

Java的知识点繁多且关联性强,零散记忆容易导致混淆,建议采用”思维导图法”进行系统梳理,以”Java核心基础”为中心节点,延伸出语法、面向对象、集合、IO、多线程等分支,每个分支再细分子知识点。”面向对象”分支下可封装、继承、多态、抽象类、接口等子节点,并标注它们之间的区别与联系(如抽象类与接口的差异、重写与重载的对比)。

可以利用表格对比易混淆概念,将基本数据类型与包装类的对应关系、不同集合类的特性(如ArrayList与LinkedList的增删改查效率对比)整理成表格,通过横向对比加深记忆,定期更新和完善思维导图与表格,形成动态知识体系,随着学习的深入不断补充新内容。

实践驱动:在”解决问题”中深化记忆

编程学习的最终目的是解决问题,而实践是检验和巩固记忆的最佳途径,初学者可以从以下三个层面展开实践:

- 模仿与改写:阅读优秀开源项目(如Spring框架的入门示例)的源码,理解代码结构和设计思路,然后尝试对其进行功能扩展或改写,在实践中体会知识点如何落地。

- 参与开源社区:从简单的文档翻译、Bug修复入手,参与GitHub上的开源项目,通过与其他开发者交流,不仅能学习到规范的编码风格,还能在解决实际问题中强化记忆。

- 教学输出:尝试将学过的知识点讲解给他人,或撰写技术博客,费曼学习法表明,输出是最好的输入,在讲解过程中,若能清晰阐述某个概念(如Java的内存管理),则说明真正掌握了该知识点;若出现卡壳,则需及时查漏补缺。

调整心态:接受”遗忘”并保持持续学习

遗忘是学习的自然规律,不必因记不住而焦虑,可以采用”碎片化学习+集中复习”的策略:利用通勤、午休等碎片时间通过手机APP(如Anki)记忆核心API和语法要点;每周安排2-3小时集中复习本周内容,通过做题、编码回顾巩固,保持耐心,Java学习是一个螺旋式上升的过程,初期记不住的知识点可能在后续学习中通过关联理解而豁然开朗。

解决初学Java记不住的问题,核心在于”理解+实践+系统化”,通过深度理解原理、科学设计练习、构建知识网络、强化实践应用,并辅以积极的心态和持续的努力,逐步将Java知识点内化为编程能力,每一个优秀的程序员都曾经历过记不住代码的阶段,关键在于找到适合自己的方法,坚持走下去。