Linux驱动开发的核心要素与芯片交互机制

Linux驱动程序是操作系统与硬件设备之间的桥梁,尤其在芯片级交互中扮演着关键角色,驱动程序通过内核提供的接口,实现对芯片硬件资源的抽象与管理,确保上层应用能够高效、稳定地访问设备功能,本文将围绕Linux驱动的核心架构、芯片交互的关键技术及开发实践展开分析。

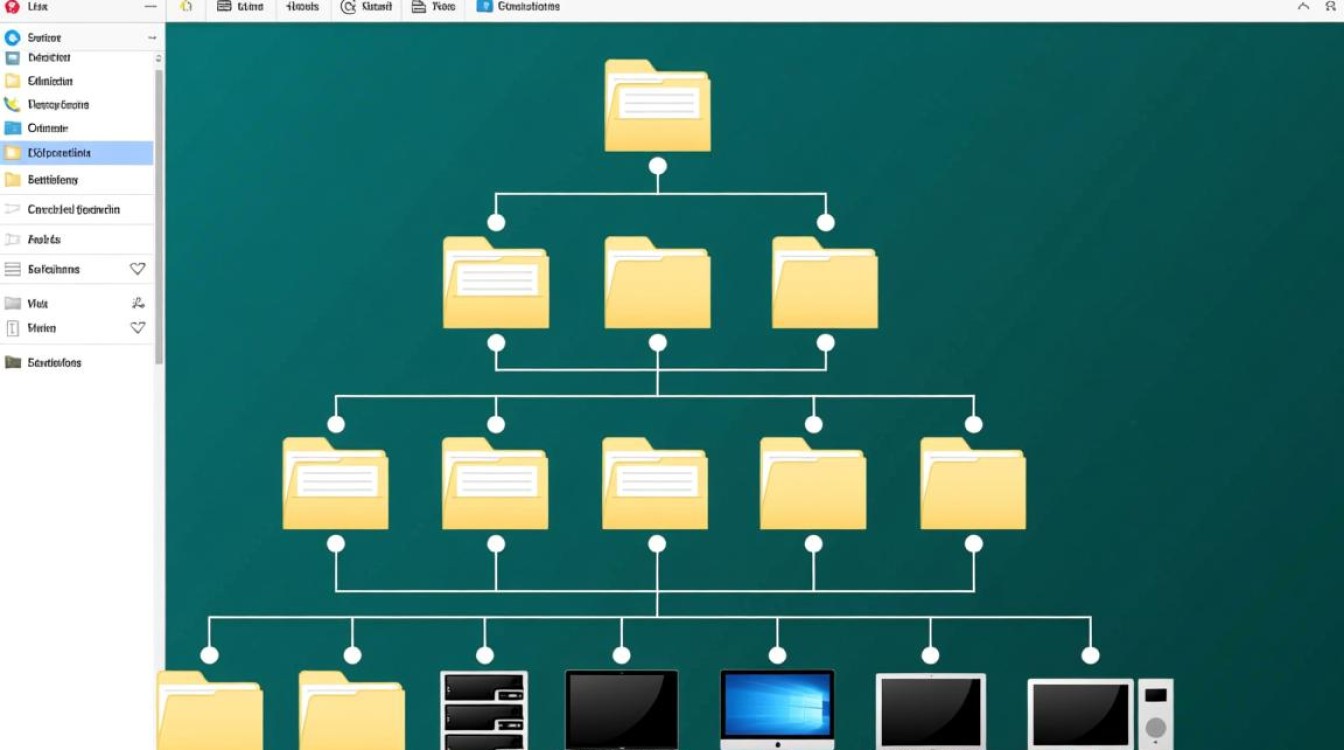

Linux驱动的架构与分类

Linux驱动程序采用分层设计思想,主要分为字符设备、块设备、网络设备和杂项设备等类型,字符设备以字节流方式访问,如串口、触摸屏等;块设备则支持随机读写,常见于存储芯片;网络设备负责数据包的收发,适用于以太网控制器、Wi-Fi芯片等,随着嵌入式系统的发展,平台设备和I2C/SPI/USB等总线设备驱动也成为主流,它们通过总线机制与芯片进行标准化通信。

内核中的驱动框架(如platform_driver、i2c_driver)为开发者提供了统一的注册、初始化和卸载接口,开发者需实现probe、remove等关键函数,在驱动加载时完成芯片资源的申请(如GPIO、中断、内存映射),并在卸载时正确释放资源,避免内存泄漏或硬件冲突。

芯片交互的核心技术

芯片与Linux驱动的交互依赖于硬件抽象层的正确实现,地址映射是基础,驱动通过ioremap()将芯片的寄存器物理地址映射到内核虚拟地址空间,随后通过readl()/writel()等函数对寄存器进行读写操作,在GPIO芯片驱动中,需配置方向寄存器(如GPIO_DIR)和数据寄存器(如GPIO_DATA)以控制引脚状态。

中断处理是芯片响应的关键环节,驱动通过request_irq()注册中断服务程序(ISR),并在ISR中实现芯片事件的快速响应,对于高频率中断,可采用中断线程化(threaded_irq)以避免阻塞内核进程,某些芯片(如传感器、ADC)需要通过DMA(直接内存访问)传输数据,驱动需配置DMA控制器,实现数据在芯片与内存之间的无拷贝传输,提升系统效率。

设备树与芯片配置

在嵌入式Linux系统中,设备树(Device Tree, DT)是描述硬件信息的标准数据结构,驱动通过设备树节点获取芯片的资源配置,如寄存器地址、中断号、时钟频率等,一个I2C温度传感器芯片的设备树节点可能包含compatible(兼容性字符串)、reg(I2C地址)、interrupts(中断号)等属性,驱动在probe函数中通过of_platform_populate()或of_property_read_u32()等API解析这些属性,实现硬件参数的动态适配。

设备树的引入解决了传统硬编码配置的可移植性问题,同一驱动程序只需通过修改设备树即可适配不同版本的芯片硬件,极大提高了开发效率。

驱动调试与性能优化

驱动开发过程中,调试是不可或缺的环节,内核提供了printk()日志机制,通过动态打印调试信息定位问题;kgdb、ftrace等工具支持远程调试和性能分析,帮助开发者追踪函数调用栈和瓶颈,对于芯片驱动的性能优化,重点在于减少中断延迟、优化内存访问模式,通过中断合并(interrupt coalescing)降低高频率中断对CPU的占用,或使用缓存对齐(cache alignment)提升DMA传输效率。

安全性与稳定性考量

芯片驱动的安全性与稳定性直接影响系统可靠性,开发者需严格验证硬件资源的独占性,避免多驱动冲突访问同一寄存器;需处理芯片异常状态,如硬件复位、超时检测等,在USB芯片驱动中,需实现热插拔逻辑,确保设备连接和断开时能正确初始化或清理资源,权限控制(如通过udev规则设置设备节点权限)可防止非授权用户访问敏感硬件接口。

Linux驱动开发是芯片功能落地的重要环节,其核心在于对硬件资源的精确管理与高效调度,通过分层架构、设备树配置、中断处理及调试优化等技术的综合运用,开发者能够构建稳定、高效的驱动程序,充分发挥芯片的性能潜力,随着物联网和边缘计算的发展,Linux驱动与芯片的深度协同将推动更多创新应用的落地。