遵循Java语言规范与最佳实践

提高Java代码质量的首要前提是深入理解Java语言本身及其生态,开发者应严格遵循Java语言规范,例如合理使用访问修饰符(public、private、protected)、避免过度使用静态成员、理解final关键字对类、方法和变量的约束作用,掌握Java集合框架的正确使用方式至关重要,例如根据场景选择List(ArrayList vs LinkedList)、Map(HashMap vs TreeMap vs ConcurrentHashMap)的实现类,避免因集合使用不当导致的性能问题或并发错误。

异常处理是代码健壮性的核心,开发者需区分受检异常(Checked Exception)和非受检异常(Unchecked Exception),避免捕获过于宽泛的异常(如直接catch Exception),应尽可能捕获具体的异常类型并记录详细的上下文信息,遵循“尽早失败”(Fail-Fast)原则,在方法入口处进行参数校验,避免错误数据在方法链中传播。

代码可读性:清晰结构与命名规范

代码是写给人看的,顺便给机器执行,可读性是代码质量最直观的体现,开发者应遵循统一的命名规范,例如类名使用PascalCase(如UserService),方法名和变量名使用camelCase(如getUserInfo),常量使用全大写加下划线(如MAX_RETRY_COUNT),命名应具备自描述性,避免使用a、b、temp等无意义的名称,例如将List<User> u改为List<User> activeUsers。

方法设计应遵循“单一职责原则”(SRP),一个方法只做一件事,理想情况下方法行数控制在20-50行内,过长的方法应拆分为多个子方法,并通过方法名清晰表达其功能,代码块应合理使用缩进和空行,例如逻辑相关的代码块之间保留空行,条件语句和循环语句的body部分使用大括号包裹,即使只有一行代码,以避免歧义。

设计模式与架构:提升代码的可维护性与扩展性

合理运用设计模式是解决特定场景下代码复用性和扩展性问题的关键,工厂模式用于封装对象创建逻辑,单例模式确保全局唯一实例,策略模式将算法族封装为独立类,使算法可互换,开发者需避免过度设计,根据实际需求选择合适的设计模式,而非为了用模式而用模式。

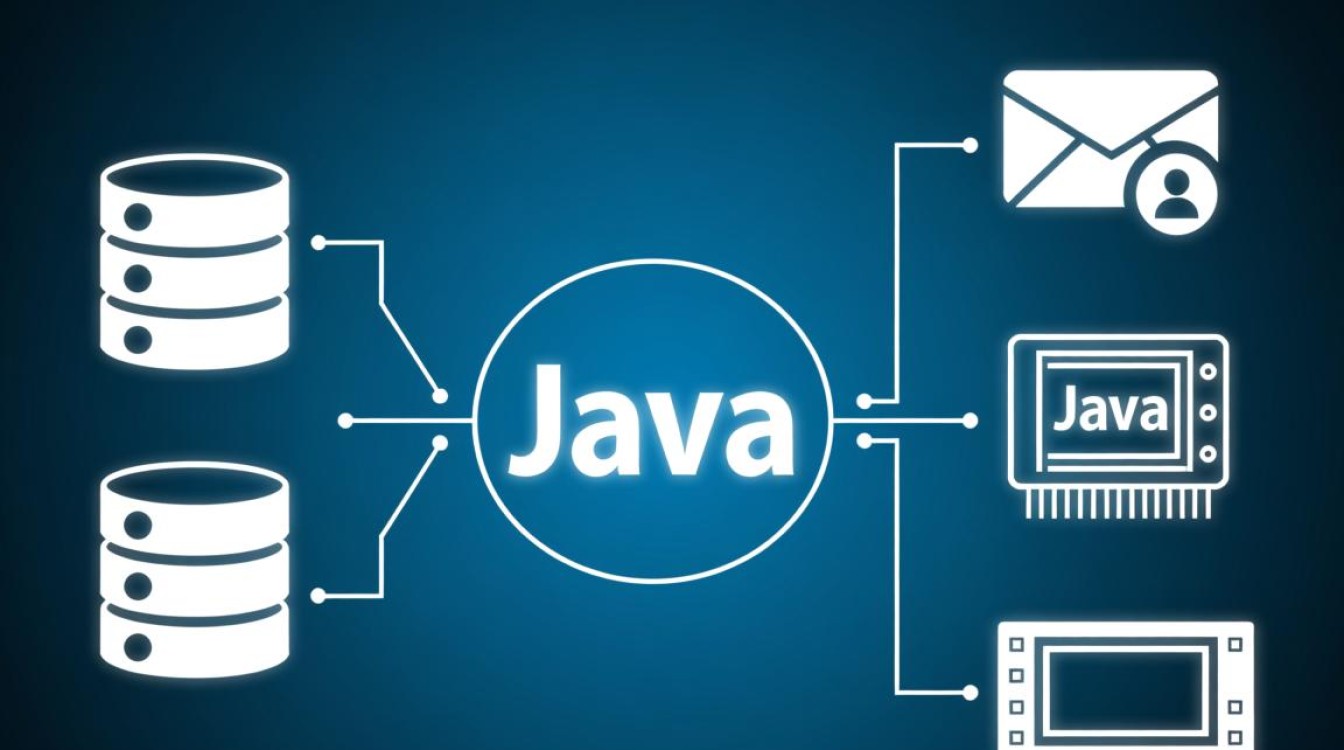

在架构层面,应遵循“高内聚、低耦合”原则,通过分层架构(如MVC、DDD)将业务逻辑、数据访问和表现层分离,避免跨层调用,依赖注入(DI)和控制反转(IoC)框架(如Spring)可有效降低模块间耦合度,提高代码的可测试性,面向接口编程而非面向实现编程,例如定义UserService接口而非直接依赖UserServiceImpl类,便于后续扩展或替换实现。

单元测试与测试驱动开发:保障代码正确性

单元测试是代码质量的重要保障,开发者应为核心业务逻辑、边界条件、异常场景编写单元测试,使用JUnit、Mockito等测试框架,确保测试用例覆盖率达到80%以上(关键模块建议达到90%以上),测试方法应遵循“AAA”模式(Arrange-Act-Assert):准备测试数据、执行被测试方法、断言结果。

测试驱动开发(TDD)强调“先写测试,再写代码”,通过测试用例明确需求,逐步重构实现代码,TDD虽初期可能降低开发效率,但能显著减少后期bug修复成本,并促使开发者设计出更易测试的代码结构,集成测试和端到端测试可验证模块间的交互正确性,避免“通过单元测试但线上仍出错”的问题。

静态代码分析与自动化工具:预防潜在问题

静态代码分析工具可在编码阶段自动检测代码中的潜在问题,如SonarQube、Checkstyle、PMD等,这些工具能识别代码异味(Code Smells)、安全漏洞、性能隐患(如资源未关闭、空指针异常),并强制执行编码规范,Checkstyle可检查命名规范、行长度限制,SonarQube可评估代码复杂度(圈复杂度建议控制在10以内)。

构建工具(如Maven、Gradle)可集成静态代码分析插件,在代码提交或构建时自动执行检查,持续集成(CI)流程中应加入代码质量门禁,例如测试覆盖率不达标、静态分析存在严重问题时禁止合并代码,从流程上保障代码质量。

重构:持续优化代码结构

重构是在不改变外部行为的前提下,优化代码内部结构,开发者应养成定期重构的习惯,例如提取重复代码为公共方法、消除过长的方法、简化复杂的条件判断,重构时可遵循“小步快跑”原则,每次只做一个小的改动,并运行测试确保功能未受损。

常见的重构手法包括:方法提取(Extract Method)、内联方法(Inline Method)、移动类(Move Class)、引入参数对象(Introduce Parameter Object)等,通过重构,可降低代码维护成本,提高后续功能扩展的效率,将多个方法中重复的参数校验逻辑提取为validateInput方法,避免代码重复。

团队协作与代码审查:集体智慧提升质量

代码质量不仅是个人责任,更是团队协作的结果,建立代码审查(Code Review)机制,通过Pull Request(PR)流程让团队成员互相审查代码,审查内容应包括:代码是否符合规范、是否存在逻辑漏洞、是否可优化、是否覆盖测试用例等,审查时应保持建设性态度,对事不对人,通过讨论达成最佳方案。

团队内部可制定统一的编码规范文档,涵盖命名、注释、异常处理、并发编程等方面,并定期组织技术分享,交流代码优化经验,引入结对编程(Pair Programming)模式,让两位开发者共同编写代码,可实时发现潜在问题,并促进知识传递。

持续学习与关注技术演进

Java语言和生态系统在不断演进,开发者需持续学习新特性(如Java 8的Stream API、Java 17的密封类)和最佳实践,使用Stream API替代传统的for循环,可提高代码简洁性;使用try-with-resources语句自动管理资源,避免资源泄漏。

关注业界动态,学习优秀开源项目的代码风格(如Spring、Apache Commons),借鉴其设计思路和编码规范,参与技术社区(如Stack Overflow、GitHub),通过解决实际问题提升代码能力。

提高Java代码质量是一个系统性工程,需要从语言基础、设计原则、测试保障、工具支持、团队协作等多个维度入手,开发者应树立“质量内建于开发过程”的意识,通过持续重构、严格测试和团队协作,逐步提升代码的可读性、可维护性和健壮性,唯有如此,才能构建出高质量、高可靠性的Java应用,应对复杂业务场景的挑战。