服务器虚拟化管理平台的核心价值与架构解析

在数字化转型的浪潮中,企业对IT基础设施的灵活性、资源利用率和运维效率提出了更高要求,服务器虚拟化管理平台作为支撑云计算和虚拟化技术的核心组件,通过整合物理服务器资源、实现虚拟化资源的统一调度与管理,已成为现代数据中心不可或缺的工具,本文将从平台功能、技术架构、应用场景及未来趋势等方面,全面解析服务器虚拟化管理平台的核心价值与实现路径。

平台核心功能:从资源整合到智能运维

服务器虚拟化管理平台的首要目标是实现对虚拟化资源的全生命周期管理,其核心功能可概括为资源池化、自动化部署、监控告警与安全防护四大模块。

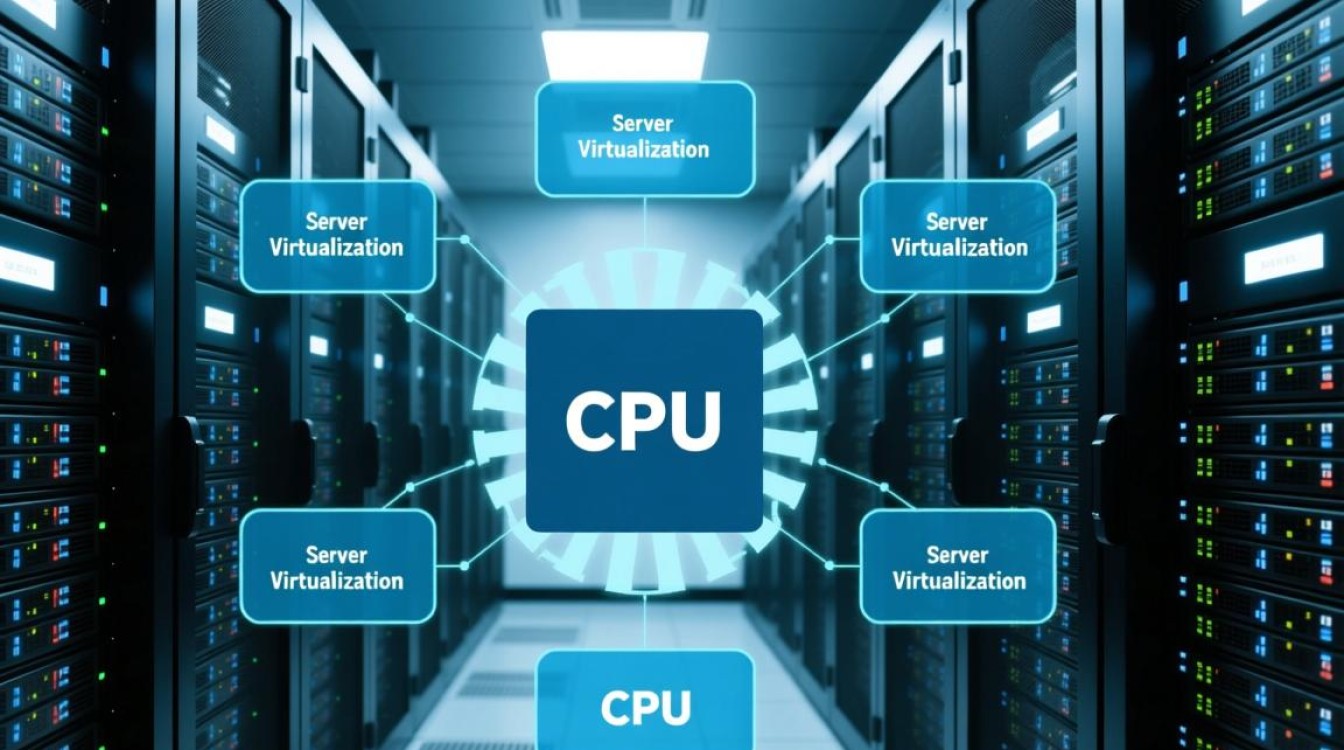

资源池化是基础功能,通过将物理服务器的CPU、内存、存储、网络等硬件资源抽象为可动态分配的虚拟资源池,打破传统“一台服务器一个应用”的孤岛模式,VMware vSphere的集群功能或KVM的libvirt管理工具,均支持跨物理节点的资源整合,使企业能够根据业务需求灵活分配计算资源,提升硬件利用率。

自动化部署功能显著降低运维复杂度,平台通常支持模板化部署,用户可预先配置虚拟机模板(包括操作系统、应用软件及安全策略),实现新业务的分钟级上线,通过OpenStack的Heat模板或Proxmox VE的容器化部署功能,运维人员可批量创建虚拟机,避免重复配置带来的效率损耗。

监控告警是保障系统稳定运行的关键,平台需实时采集虚拟机、物理主机及网络的性能数据(如CPU使用率、内存占用、网络吞吐量等),并通过可视化仪表盘展示,当指标超出阈值时,系统自动触发告警(如邮件、短信或钉钉通知),帮助运维人员快速定位问题,Zabbix或Prometheus结合Grafana的监控方案,可实现对虚拟化环境的深度监控。

安全防护功能则聚焦于资源隔离与权限控制,通过虚拟防火墙、微隔离技术及细粒度的访问控制列表(ACL),平台可有效防止虚拟机间的安全威胁蔓延,支持虚拟机快照备份与灾难恢复,确保数据安全性与业务连续性。

技术架构:分层设计支撑高效管理

服务器虚拟化管理平台的技术架构通常分为基础设施层、虚拟化层、管理层与应用层,分层设计确保了系统的可扩展性与灵活性。

基础设施层是平台运行的物理基础,包括服务器、存储设备、网络设备及数据中心基础设施(如供电、制冷),现代平台普遍支持异构硬件兼容,例如同时管理x86架构的服务器与ARM架构的边缘设备,适应混合云场景需求。

虚拟化层是资源抽象的核心,通过Hypervisor(虚拟机监视器)实现物理资源与虚拟资源的解耦,主流Hypervisor分为两类:Type 1(裸金属架构,如VMware ESXi、KVM)直接运行在物理服务器上,性能损耗低;Type 2(托管架构,如Oracle VM VirtualBox)运行在宿主操作系统上,适用于开发测试环境,企业级场景多采用Type 1 Hypervisor,以满足高性能与安全性要求。

管理层是平台的“大脑”,负责资源调度、策略执行与运维管理,其核心组件包括资源调度器(如OpenStack Nova)、分布式存储管理器(如Ceph)及API网关,调度器可根据负载均衡策略(如轮询、最少连接数)将虚拟机动态迁移至负载较低的物理节点,实现资源的高效利用。

应用层面向用户与运维人员,提供Web控制台、命令行工具(CLI)及SDK接口,通过图形化界面,管理员可直观查看资源状态、执行操作;开发者则可通过API将平台能力集成至自有系统,实现自动化运维闭环。

典型应用场景:从数据中心到边缘计算

服务器虚拟化管理平台的应用场景广泛,覆盖企业数据中心、混合云、边缘计算及开发测试等多个领域。

企业数据中心是传统核心场景,通过平台整合分散的服务器资源,企业可实现IT资源的集中管理,降低硬件采购与运维成本,金融机构利用虚拟化平台构建多租户隔离的测试环境,满足不同业务线的资源需求,同时通过快照功能快速回滚测试环境,避免数据污染。

混合云管理是近年来的增长点,平台支持本地数据中心与公有云(如AWS、阿里云)资源的统一纳管,企业可根据业务负载灵活选择部署位置,电商平台在促销期间将部分虚拟机迁移至公有云,应对流量高峰,峰值结束后回迁至本地,实现成本与性能的平衡。

边缘计算场景对平台的轻量化与低延迟提出更高要求,在工业物联网、智慧城市等领域,边缘节点设备资源有限,平台需支持轻量级Hypervisor(如KVM with QEMU)与容器化技术(Docker、Kubernetes),在边缘端实现虚拟化资源的动态调度,智能制造工厂通过边缘虚拟化平台实时处理设备数据,减少数据上传至中心云的延迟。

开发测试环境是平台的高频应用场景,开发团队可通过模板快速创建标准化的测试环境,避免“在我的电脑上能跑”的环境不一致问题,平台支持测试环境的自动销毁与重建,节约资源成本。

未来趋势:智能化与云原生驱动进化

随着云原生、AI技术的普及,服务器虚拟化管理平台正朝着智能化、自动化与云原生化的方向演进。

智能化运维将成为核心竞争力,通过引入AI算法,平台可实现异常预测、故障自愈与资源智能推荐,基于机器学习的负载预测模型可提前预判业务高峰,自动扩展虚拟机数量;故障自愈功能则能在检测到节点故障时,自动迁移虚拟机并修复问题,减少人工干预。

云原生融合是重要发展方向,平台需更好地支持容器与虚拟机的混合管理,例如通过Kubernetes虚拟化接口(CRI)统一管理Pod与虚拟机,实现“容器+虚拟机”的异构资源调度,Serverless(无服务器)架构的兴起要求平台具备按需分配资源的能力,进一步降低运维复杂度。

绿色低碳是可持续发展的必然要求,平台通过智能调度算法优化资源利用率,减少服务器空置能耗,例如在业务低谷期将虚拟机整合至少数物理节点,关闭闲置服务器,支持ARM等低功耗架构的虚拟化,助力企业实现数据中心节能减排目标。

服务器虚拟化管理平台作为数字化转型的基石,通过资源整合、自动化与智能化管理,显著提升了IT基础设施的效率与灵活性,随着云原生与AI技术的深度融合,平台将向更智能、更高效、更绿色的方向发展,为企业构建弹性、安全、可持续的IT架构提供强大支撑,企业在选择平台时,需结合自身业务需求,重点关注性能、兼容性、扩展性及生态能力,以最大化虚拟化技术的价值。