虚拟机配置比例是云计算和数据中心管理中的核心概念,它直接影响资源利用率、性能表现和成本效益,合理的配置比例需要在计算、存储、网络三大资源维度之间找到平衡点,既要避免资源浪费,又要防止性能瓶颈,本文将从资源配比原则、典型场景配置策略、动态调整机制及优化实践四个方面,系统探讨虚拟机配置比例的优化方法。

资源配比的基本原则

虚拟机配置比例的制定需遵循”按需分配、动态平衡”的核心原则,计算资源(CPU、内存)作为虚拟机的核心性能指标,其配比直接决定应用负载能力,通常采用”CPU:内存=1:2至1:4″的基准比例,例如2vCPU配置4GB内存,适用于轻量级Web服务;而数据库类应用则需”1:4至1:6″的高内存配比,如8vCPU搭配32GB内存,存储资源配置需考虑IOPS(每秒读写次数)和吞吐量双重指标,高性能场景建议采用SSD并配置预留空间(分配空间与实际使用空间比例控制在1:1.2以内),普通场景可使用HDD并将比例放宽至1:1.5,网络资源则需根据带宽需求配置虚拟网卡数量,通常每vCPU对应100Mbps基础带宽,高并发场景需启用SR-IOV等直通技术降低延迟。

典型场景的配置策略

不同业务场景对资源配比的需求存在显著差异,Web服务器类虚拟机可采用”低CPU高内存”模式,例如2vCPU配8GB内存,通过内存缓存提升响应速度;虚拟桌面基础设施(VDI)场景需重点考虑内存与显存配比,建议每用户分配2vCPU、4GB内存及256MB显存;大数据分析场景则应采用”高CPU高内存”配置,如16vCPU搭配64GB内存,并配合分布式存储实现横向扩展,容器化部署场景需特别关注CPU限制(limit)与预留(request)的比例,通常设置为1:0.5,避免资源争抢,对于测试开发环境,可采用超配策略(CPU超配比1:3,内存超配比1:2)以降低硬件成本,但生产环境建议关闭超配功能确保稳定性。

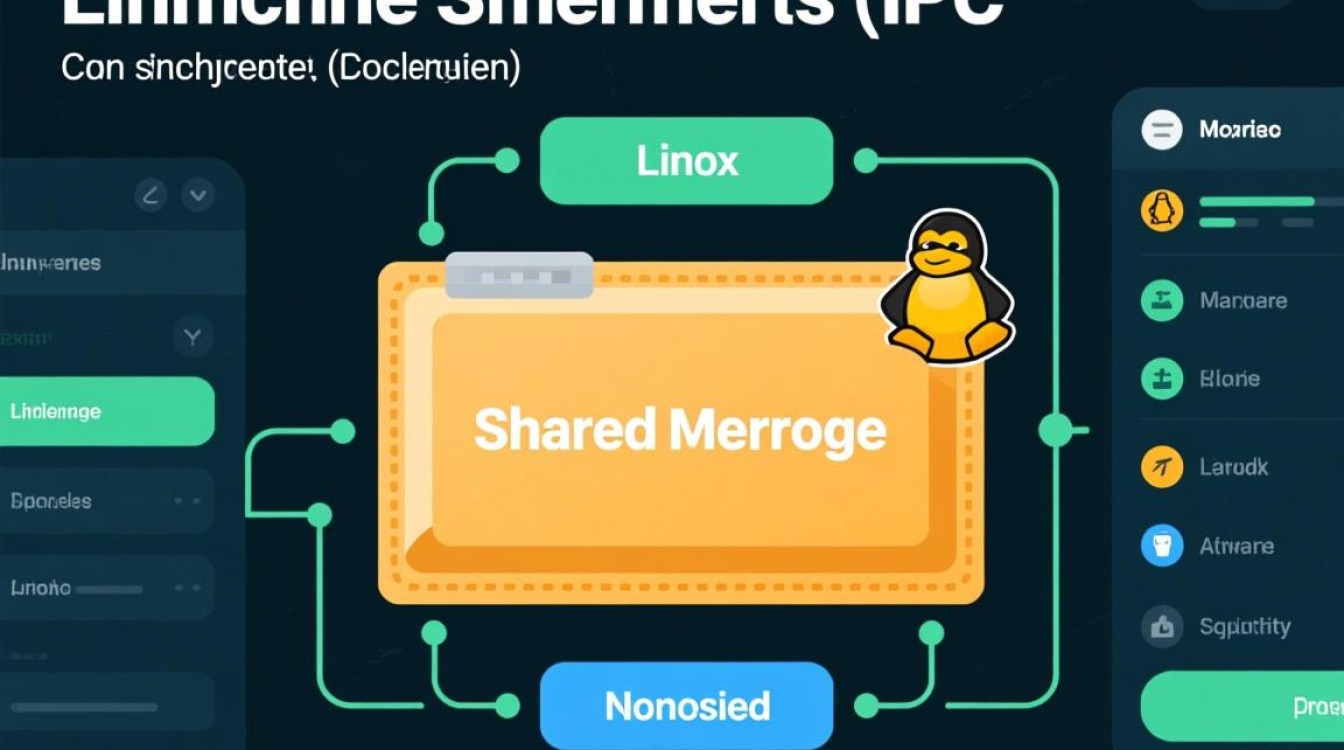

动态调整机制的设计

静态配置难以应对业务波峰波谷,需要建立动态调整机制,基于监控数据的自动伸缩是关键手段,通过设置CPU使用率阈值(如70%触发扩容,30%触发缩容)配合弹性伸缩策略,实现资源按需分配,内存 ballooning技术允许在宿主机内存紧张时回收虚拟机闲置内存,但需谨慎配置避免影响应用性能,存储资源可采用分层存储策略,将热数据存放于SSD、冷数据迁移至HDD,通过自动精简配置(thin provisioning)实现空间按需分配,网络虚拟化层面,可结合SDN技术实现带宽动态调整,例如在业务高峰期自动增加虚拟机带宽配额,低谷期释放资源。

优化实践与注意事项

优化虚拟机配置比例需建立全生命周期管理体系,部署前应通过性能测试工具(如sysbench、fio)模拟实际负载,确定资源基线;运行中需部署实时监控系统,收集CPU、内存、磁盘I/O、网络吞吐量等关键指标,建立资源使用基线,建议采用”黄金镜像”标准化配置,将不同场景的最佳实践封装为模板,快速部署标准化虚拟机,资源隔离是重要保障,可通过CPU亲和性、内存大页、numa绑定等技术避免资源争抢,成本优化方面,可采用预留实例(RI)或 Spot 实例降低计算成本,对存储资源实施生命周期管理(如30天未访问数据自动转归档),最后需建立容量规划机制,通过历史数据分析资源增长趋势,提前扩容避免资源瓶颈。

虚拟机配置比例的优化是一个持续迭代的过程,需要结合业务特点、技术架构和成本目标综合考量,通过科学的资源配比、智能的动态调整和精细化的管理实践,可以在保障服务质量的前提下,实现资源利用率的最大化和运营成本的最优化,随着云原生技术的发展,容器与虚拟机的混合部署将成为新趋势,对配置比例的灵活性提出更高要求,需要建立更加智能化的资源调度体系以适应未来需求。